トップ画面へ

第1話 フランス語研修の5ヶ月間

第2話 パリでの生活のはじまり

第3話 研究生活のはじまり

第4話 大佛次郎の「パリ燃ゆ」

第5話 INSERM研究員に採用

第6話 パリの日本人社会

第7話 フランスよもやま話

1

第1話 フランス語学研修の5ヶ月間

大阪万博が開催された1970年春からフランス政府給費留学生として、パリ大学医学部Port Royal病院新生児研究センターのMinkowski教授のもとに留学することになり、最初の5ヶ月間の語学研修には、単身で行くことにしました。

生まれて初めて乗る飛行機

国内線も含めて初めて乗る飛行機です。羽田発モスクワ経由のAir Franceのジャンボ機でパリを目指しました。当時は日本発着の国際便でも日本語のアナウンスは全くなく、フランス語が十分に聞き取れず、心細い思いでシートの上で固まっていました。

何しろ、パリでは、テレビが日本よりも数倍高価で、手に入りにくいという従兄の忠告があり、神戸の免税店でソニーのテレビを調達し、機内持ち込みをしたものですから、身動きできない状態でした。

この話をすると、いつも家内は、「ひとりで5歳、3歳、1歳の3人の子どもを連れ、大きなトランクを持ち、しかも南回りの便で、丸2日をかけてパリまでやって来た私の大変さとは比べものになりません。」という答えが返ってきます。

ブザンソンでの語学研修

パリに着くと留学生センターの方の出迎えを受け、翌日にはパリから列車で3時間ほど南東へ向かったところ、スイス国境近くに位置するブザンソンのフランス語学研修センターに連れて行かれました。

ジュラ山脈から流れるドゥー川と丘陵の自然の要塞に囲まれたローマ時代からの古い歴史ある街です。

ブザンソンは、歴史的な都市であるだけでなく、ブザンソン国際音楽祭など芸術面でもよく知られています。

ブザンソンには、フランス語の語学研修センターがあり、フランス政府給費留学生20数名(うち10名が医学関係者)とともに2か月間の特訓を受けることになりました。

日本からの留学生は、別々のクラスに分けられ、いろんな国からの語学研修生と一緒です。私のクラスには、ドイツ、オランダ、ソ連などのヨーロッパ圏、アルジェリア、モロッコなどのアフリカ勢、ニカラグア、メキシコなどの中南米からと、世界各国の人たちと出会いました。

お互いに語学研修の身、身振り手振りでの会話です。お互い専門分野も違い、何の共通性もなく、他愛も無い話ばかりしていたと思います。

ニカラグアからの研修生

一番記憶しているのは、ニカラグアからの研修生が、「君はヒロヒトを尊敬しているか?」といきなり問いかけてきたことです。日本にいると、天皇陛下のことを話題にすることは滅多になく、お名前でお呼びすることなんてありませんでした。しばらくして、ようやく質問の意味が理解でき、「もちろん、イエスだ」と返答しました。

ところで、「君は君の国の大統領を尊敬しているのか?」と私が問い返すと、彼は自分の唇に指を当て、「私にそのような質問をしないでくれ」と小声で答えました。

勝手な奴だとその時は思ったのですが、当時のニカラグアは政治情勢が極めて不安定で、その後ゲリラ戦争が激化し、10年の永きにわたって内乱が続きました。あの彼は、その後一体どうしているのだろうかとやけに気掛かりです。

宿舎では、いろんなワインを買い込んできて、学生時代に戻った気分で夜遅くまで、日本人同士で歓談していました。精神科医が複数名いた以外、いろんな臨床科の医師が集まっていました。

南仏モンペリエでの3ヶ月間

7月から、医学関係の留学生は南仏のモンペリエで、さらに3ヶ月間の語学研修が続きました。振り返ってみると、これはフランス政府の粋な取り計らいです。

フランスは、日本人には想像もつかないバカンスの国です。夏休みが2ヶ月間、その間はパリからパリ人が居なくなるという国です。

南フランスにある地中海沿いの都市モンペリエには、多くのバカンス客が国内外から訪れます。

モンペリエ大学医学部は、ヨーロッパ最古の医学部として有名で、12世紀にすでに医学教育が発達しており, 14世紀には,ヨーロッパの医学研究の重要なセンターの1つだったそうです。

仲間の車ワーゲンに乗せてもらい、アビニョンにあるローマ時代の見事な水道橋ポン・デュ・ガールや、数多くのローマ時代の遺跡を巡り、またスペイン国境を越え、物価の安いバルセローナまで買い物に出かけたこともありました。

トップへ

Pont du Gare

2

第2話 パリでの生活のはじまり

いよいよ10月からは、日本から家族も到着し、念願のパリ生活の開始です。

アパートが見つかるまでの間、しばらくはモンマルトルの丘のサクレクール大聖堂のすぐ近くのベックレル・ホテルHôtel Becquerelに仮住まいすることにしました。

ここは従兄のお勧めであり、長く続く石段、整然と並ぶアパート、フランス映画の出てくる素晴らしいロケーションでもあり、夢のような生活を楽しみにしていました。

ところが、当時のパリは東京よりもはるかに物価高の時代、1ドル360円の時代で、1フランは70円以上していました。仏政府からの給費額は、当然親子5人を想定したものではなく、貧乏生活の始まりです。

Hôtel Becquerelでの生活

パリには4つ星の高級ホテルはたくさんありますが、Hôtel Becquerelは星1つの安ホテルです。薄暗い部屋には、ベッドが2つと丸テーブルが1つ、キッチンはなく、バスタブは付いていたのですが、なかなかお湯が出ず、トイレもしばしば詰まり、コンシエルジュを呼ばねばなりませんでした。

道子はフランス語を日本で学んできたとはいえ、慣れない市場での買い物に苦労し、仕入れてきた食材をビデの上に敷いた板の上で調理し、夕食にはキャンピング・ガスの上に、飯盒をのせて炊いたご飯を食べていました。

私が研究センターに行き、留守をしている時には、道子は3人の子を連れて、サクレクール大聖堂やテアトル広場にいつも出かけていました。

すると、観光客がジャポネの子どもがいると物珍しそうに近づいて来たそうです。

右側のビルがHotel Becquerel

何しろ、この辺り一帯はパリで最も多くの観光客が訪れる地域です。今と違い、日本人の団体客はまれでした。

当時よく知られていた言葉が、「ノウキョウ」です。「ノウキョウ」が「農協」のことであることが、しばらくしてから分かりました。

私は、連日のようにパリの留学生会館や日本人館Cité Universitaire を訪れ、何とか手頃な価格のアパートと中古の車プジョー404を手に入れることができました。アパートは前に日本人留学生家族が住んでいたところ、車も日本の商社の方から譲り受けたものです。

パリ郊外のクラマール Clamartに

新しい住まいのクラマールは、モンマルトルとは正反対の、パリの南方にあり、モンパルナス駅から電車で約15分の閑静な住宅街です。

この地を選んだのは、私の留学先であるパリ大学新生児研究センターがモンパルナス駅から歩いて15分くらいのところだったからです。

ここは2DKで、日本にいるのと変わらない生活が始まりました。しかし、電化製品は日本に比べ法外に高く、テレビは日本から持参していましたが、洗濯機も、冷蔵庫もない生活を帰国するまで続けていました。

息子の同級生である近くに住むフランス人歯科医の息子が、夕方になるとテレビを見にやってきて、ひとりで笑って楽しんでいました。まだまだテレビのフランス語をわれわれ家族は理解できていませんでした。

休日には、パリ市内の観光に、近くのベルサイユ宮殿やムードンの森にもよく出かけました。たまに招待を受け、夜に出かける時は、同じ留学生仲間の和田博子先生(旧姓天川博子先生)や山中一郎さんにお願いして、よく子どもたちの面倒を見ていただきました。

長いバカンス

何しろ、日本と違いフランスは休日が多く、特に夏休みが長いのには戸惑いました。だんだんと休暇を取ることにも慣れてきて、車にガスコンロや鍋まで積み込み、ヨーロッパの各都市を家族で旅していました。

レストランで食事すると高価であり、子どもたちの口にも合わないために、先々のホテルでは自炊をして旅を続けていました。 Hotel Becquerelでの生活体験が生きていました。

2年目には、友人の吉岡巖君が同じく家族連れでフランス北部の町リールに留学してきたので、よく一緒にベルギーやオランダに旅行に出かけました。

ウイーンで国際小児科学会があった時には、日本から平田先生ご夫妻や竹峰先生らにお会いしました。ウイーンの森で炊いたご飯でつくった道子手作りのおにぎりの思い出を、顔を合わせるたびに話して下さいました。よほど感激されたのだと思います。今なら外国のコンビニでも手に入るか?と思いますが。

スイスからアルプス越えでイタリアに行き、ピレネー山脈、アンドラ公国を通ってスペイン、ポルトガルまで、ミシュランの地図を頼りに旅を続けていました。トップへ

3

第3話 パリでの研究生活

パリ大学医学部新生児研究センターは、Cochian病院群の一角にあり、Hopital Port Royalに附属した新しい5階建ての建物です。パリの南部、リュクサンブール公園 Jardin du Luxembourgの南端に位置しています。

A.Minkowski 教授とはじめて面会

5か月間の語学研修の後、10月1日から、いよいよパリ大学医学部新生児研究センターに出務です。センター長のA.Minkowski 教授に、はじめてお会いすることになりました。

辿々しいフランス語で自己紹介していると、せっかちな彼は、私が話すのを遮り、君は英語でなら話せるのか?と問いかけられました。

日本で6か月、フランスで5か月間の語学研修は何だったのかと落ち込んだのをよく記憶しています。

チューターを務めてくれるR. Lardinois博士と一緒に研究するようにと指示されただけで、早々に退室しました。

何しろ、彼は何事にもせっかちな性格らしく、かつ多忙で、オフィスにいる時間も限られていたそうで、私にだけでなくフランス人の研究者に対しても同様だったようです。

Lardinois博士との2年間

Minkowski 教授とはちがい、Lardinois博士は大変穏やかな人柄で、私の話にゆっくりと耳を傾けて下さいました。

彼はベルギー人で、2年前まで米国のStanford大学で生化学の研究を行なっており、日本人は語学が不得手であることをよく知っていたのが幸いしました。

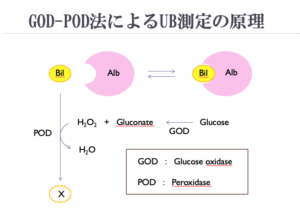

私の研究課題は新生児黄疸に

Lardinois博士から日本で何の研究がしていたのかと問われて、新生児黄疸に関する研究をしていたと答えると、即座にそれを続けるようにとのことでした。

Lardinois博士自身もStanford時代からの研究の継続として、胎児アルブミンの研究を続けていたので、うまくマッチしたようです。

米国から出ているいくつかのアンバウンド・ビリルビンに関する論文を手渡されました。測定方法は、極めて単純なもので、Sephadexカラムでアルブミン分画を吸着させ、溶出してくるビリルビンを比色計で測定するだけです。

日本とは違い、機器はすでに備わっており、試薬類も容易に手に入り、1か月もしないうちに、測定法を確立することができました。

当時のNICUの病棟主任であったP. Zamet医師とタッグを組んで、臨床研究がスタートしました。毎朝採血された血液が、5階にある研究室まで運び込まれてきました。その日の検体を処理するだけで、1日が終わっていたように思います。

お喋りな実験助手が助けに

Lardinois博士のラボには、おしゃべりのスペイン娘の実験助手がおり、研究上での助けというよりも、パリで生活する上でのアドバイスをくれました。

彼女は、フランス語を流暢に話すのですが、興奮してくるとスペイン語訛りが強くなり、誰に対しても「ノー」とはっきりと言える気の強い子でした。

彼女は、私が話すフランス語を誰よりもよく理解してくれ、私の語学の師匠でもありました。

週末、自宅では日本語でしか話しませんので、月曜日になると、私のフランス語力が、また後戻りしたといつも嘆かせていました。

私のボスのLardinois博士はベルギー人ですが、彼の奥さんもマドリッド出身のスペイン女性で、彼はスペイン語も流暢に話せます。

他のラボにもスペイン語を話す人が少なくなく、昼休みにはスペイン語が飛び交っていました。

センターにはいくつかのラボが

隣には、新生児の脳病理学で世界的に有名なLarroche教授のラボがあり、同じ神戸大学出身の天川(和田)先生が私より1年前から来ておられました。

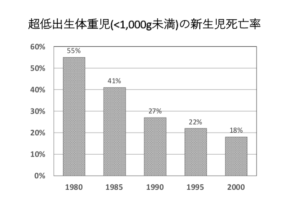

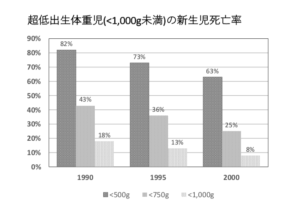

当時は未熟児の死亡率がまだ高い時代で、毎日のように剖検が行われていたようで、彼女たちによる脳の剖検所見は後々まで貴重な資料として引用されています。

天川先生は、私と違いフランス語が堪能で、私が困った時にはいつも彼女に助けを求めていました。

新生児の脳の発達と栄養の研究が

もう1つの生化学の研究室では、ラットを用いた新生児の脳の発達と栄養の研究が行われていました。Madame Rouxを始め、女性ばかりの研究チームで、お茶とケーキをよくご馳走になっていました。

別のフロアーには、新生児脳波の研究で有名なDryfus教授や乳児の発達行動の研究で有名なSaint Antoine教授がおられ、私のボスのDr. Lardinois以外のスタッフはみんな女性でした。

みなさん世界的にも高名な方ばかりで、日本にも度々来ておられます。

研究室の女性スタッフと一緒に

はじめてみた新生児集中治療室 (NICU)

4階にある新生児集中治療室 (NICU) に案内され、日本では見たこともなかった光景に出くわしました。

気管内挿管され、人工呼吸器に繋がれた未熟児が10名近くずらりと並んでいます。

別の部屋には、頭からビニール袋を被せて、首のところで締めて、その中に酸素を流すCPAPという治療法も行われていました。輸液療法も積極的に行われていました。

日本で行われていた「非侵襲的医療」とは正反対の医療です。

でも、死亡率はまだ高く、試行錯誤の連続であったようです。NICUのスタッフの方々とも仲良くなり、時間があれば、いつもNICUに入っていました。

近代新生児医療のスタートは1970年

1970年は、米国を中心にNICUが各地にでき、近代新生児医療がスタートした年だったようです。Minkowski 教授は、新生児学の創始者であるHarvard大学小児科教授Clement A. Smithの門下生であり、フランスではじめてのNICUをここパリに設立したのです。

1970年には、パリで新生児の人工換気に関する国際シンポジウムがもたれ、 Clinical Pediatrics of North Americaにはハイリスク新生児管理の基本となる考え方、治療法が詳しく特集されています。

この本は、私にとって、否、世界中の新生児科医のバイブルであり、今でも大切に本棚に並べてあります。

どうやら、私がパリに着いた年は、近代新生児医療が世界的にスタートした年だったようです。

パリに秋の訪れ

10月も半ばになると、夕日の沈むのが早まり、街のマロニエが一斉に色づきはじめます。イブモンタンが唄うシャンソン「枯葉」の哀愁に満ちた世界が広がっていきます。

夏の期間は閉まっていたオペラ座をはじめ、多くの劇場では多彩な催しが目白押し、パリジェンヌたちを楽しませます。

私たち家族にとっての1年目の秋は、冬に備えて生活を整えるだけで、週末には車で近郊の公園や森に出かけ、落ち葉を蹴散らしながら子どもたちと元気に走りまわり、お弁当のサンドイッチを頬張っていました。

神戸とちがいパリの冬は、夜が長い。午後3時を過ぎると、どの車もヘッドライトを点けて走っています。マイナス10度以下の日が何日も続きました。

前を走る車が水分を含まぬ雪を巻き上げると、前方の視界が妨げられ、何も見えなくなります。神戸では全く経験したことがない寒さに震え上がっていました。

夜間には部屋の暖房も追いつかず、毛布の上からオーバーを重ねて寝んだ日もありました。何分にも、この寒さはパリでも例外的だということでしたが、50年前から気象というものには絶えず例外が付き纏っていたようです。トップへ

4

第4話 大佛次郎の「パリ燃ゆ」

フランス革命は、市民によりフランス絶対王政の崩壊をもたらした事件という浅い知識しかなかったのですが、パリに来て、現地の人たちと話をしていると、必ずフランス革命の話題が出ます。

道子が、日本を出る前に、船便で送っていた大佛次郎の「パリ燃ゆ」上下2巻がようやく届きました。

この書は、1961年から1963年にかけて「朝日ジャーナル」に連載されたものの合本で1964年に出版されたものです。

1789年のフランス革命から1871年のパリコミューンの足跡を、膨大な資料をもとに描かれたノンフィクション歴史小説です。

発端となったのが、1789年7月14日に、政治犯が収容されていたバスチーユ牢獄への市民による襲撃です。

フランス国王ルイ16世の王妃マリー・アントワネットが最後に処刑されたのも、バスチーユ広場です。

資本主義革命とも言える「フランス革命」は、絶対王制の法構造を打ち破り、身分制の撤廃、封建制を廃止し、私的所有を基礎とするブルジョア社会を建設したのです。

「パリ燃ゆ」には、革命の舞台となった地名や歴史上の人物名が頻繁に出てきて、流し読みできるような本ではありません。この本を日本で読んでいたら、頭の中が混乱して、恐らく最後まで読まなかったと思います。

パリ市内を歩いていると、至る所に本に出てくる人名や地名が見つかり、歴史的なモニュメントが無造作に並んでいます。

パリの街が、フランス革命当時と変わらぬことから、大変よく理解できます。

道子と本の奪い合いをしながら、あっという間に読破しました。この本は、留学生間で回し読みされました。

パリ祭

フランス革命の発端となったバスチーユ監獄襲撃のあった7月14日は、パリ祭、フランス革命記念日となり、世界中から多くの人々が集まります。シャンゼリゼ大通りではパレードが繰り広げられます。

この日は一年中で最も盛大な祝日なので、子どもたちの学校も休校であり、朝早くから良い席を求めて出向きました。

夜になると、私が住んでいたパリ郊外のクラマールでも、花火が打ち上げられ、広場では夜遅くまで、着飾った若者がダンスに興じていました。日本の村での夏祭りと同じです。

パリ祭 Clamartの町で

パリ祭 Clamartの町で

5

第5話 INSERM研究員に採用

あっという間に1年が過ぎ、2年目を迎えようとしたある日、ボスのDr. Lardinoisから、INSERM(フランス国立保健医学研究所)の研究員に採用されたという嬉しい知らせを受けました。

私たち家族が、家賃代しか出ないフランス政府の留学生奨学金で生活しているとの事情を知ったボスのDr. Lardinoisが、気遣ってINSERMの研究員に推薦してくれたものと思います。

一気に月収が倍以上に跳ね上がり、道子も大喜びです。生活は広いアパートに移るでもなく、車を買い換えるでもなく、ただ極貧生活から抜け出しただけですが、安心して2年目のパリを迎えることができるようになりました。

その後間もなく、ニクソン・ショックで突然ドルの切り下げが起こりました。通貨の固定相場制度で1ドル=360円という時代が長く続いていたので、出国時にまとめて換金して持ってきたドルの価値が、大幅に下落しました。もし、INSERMの研究員に採用されていなかったら、途中帰国も止む無しの状況になっていたかも知れません。

世界中の研究者が集う

センターでは、月に1−2回セミナーがあり、欧米各地からいろんな新生児研究者が訪れてきました。パリーニューヨークと言っても、神戸―東京の感覚です。日本がいかに極東の国か思い知らされました。

日本でもよく知られている米国のLeo Stern博士とMH Klaus博士は、度々来ておられました。恐らく何か共同研究でもされていたのでしょう。

Leo Stern博士は、フランス語も実に堪能で、饒舌に話をされていました。母子愛着作用の研究で有名なMH Klaus博士は、大変物静かな方で、新生児室の保育器の上からジッと赤ちゃんの動きを観察し続けておられた姿が今でも忘れられません。

外部から高名な研究者が来られると、いつもボスのDr. Lardinoisが私にも紹介してくれるのですが、当時はまだ若く、浅学非才の私の記憶に止めることができませんでした。

セミナーでは、半分程度、否それ以下しか、フランス語を理解できていませんでしたが、あとは推理力で必死に理解に努めていました。

スライドもなく、板書の講演には、少しでも緊張感を欠くともう闇の中です。もう少し語学力があれば、もっといろんな体験ができていたのにと悔やまれます。

フランス語で論文を作成

一年程して、臨床データもかなり集まったところで、フランス語で論文にするようにとの指示を受けました。日本では数本の論文を日本語で書いた経験はあったのですが、英語で書いた経験は全くありませんでした。

類似の論文を参考に、辞書を片手に、何とか仕上げることができ、ボスのDr.Lardinoisのところに持って行きました。

彼は、困り果てた表情で、最後まで目を通してくれたのですが、「これは、フランス語の単語を使って書いてあるので、意味は理解できるが、フランス語の論文ではない。」という厳しい評価を得、全面的に赤が入りました。

フランス人は、日常会話でも、実に巧みに順序立てて話を展開させて行きます。このような話の進め方は、日本人の不得手なところで、欧文の科学論文が受理され難かった大きな理由だと思います。

フランスことば

フランスことばは、どの言語よりも耳触りの良い、心地よい響きがあります。

フランス人は、英語を話せても、フランス語しか使わない国民性があると評判でしたが、日本人と一緒で、多くのフランス人は英語で話したくても、話せないのが実情のようでした。

フランスでは、幼少期からフランス語教育に多くの時間を割いています。クラマールの公立小学校に通い始めた息子の授業時間割を見て、国語の時間のあまり多さにびっくりしました。

私のフランス語は、フランス語の単語を、男性名詞か・女性名詞か、単数か・複数かに気をつけて、文法通りに並べたもので、何とか意味は通じていましたが、フランス人が小さい時から学んできたフランス語は、詩であり、韻を踏むことの大切さです。

まさに音楽です。それがフランスことばの心地よさを生み出していたのです。

テレビで、英語のドラマが時々放映されていました。上品そうな美人の女優さんの英語でも、なんと耳障りな、下品な物言いかと感じたものでした。

新生児豚での核黄疸実験

これまで、ラットの新生仔にビリルビンを注入し、脳のビリルビンによる変化(核黄疸)を観察していたのですが、何分にもラットの新生仔は10 g足らず、十分な血液がとれず、血液所見から核黄疸発症の可能性を知ることはできません。

ある日、Dr.Lardinoisから、パリ大学の農学部の畜産研究所にいる豚の新生仔を1匹分けてもらえるとのこと、取りに行くように命を受けました。

仔豚の血清アルブミンが非常に低いために、ビリルビン注入で核黄疸を起こしやすいというのが、実験動物として選ばれた理由です。

長閑なパリ郊外の農村地帯

農学部の研究所は、パリ南方の郊外、50 kmほどのところにあり、自分の車で向かいました。ベルサイユを通り過ぎると、一面に広大な農地が広がり、人影は全くありませんが、フランスの地図は大変正確に、分かりやすく作成されており、道に迷うこともなく、目的地にたどり着きました。(携帯電話も、ナビもない時代の話です。)

確か、生後3日目の仔豚でした。体重1kg足らず、全身まだ毛が生えておらず、実に可愛い目をして、キューキューと泣いています。段ボール箱に入れ、後部座席に乗せてパリのラボに連れて帰りました。帰路は、自宅の近くを通るので、一度子どもたちにも見せてやろうと、自宅に立ち寄ったところ、みんな大喜びでした。

ラボに戻ると、早速実験開始です。麻酔をかけ、血管確保まではうまくいったのですが、想定外に肝臓でのビリルビン処理能力が優れており、ビリルビンをいくら注入しても、血中のビリルビンレベルが上がらず、実験は失敗に終わりました。

実のところ、あんなに可愛い目、可愛い鳴き声の仔豚での実験が1回だけで済み、ホッとした思いもありました。

トップへ

6

第6話 パリの日本人社会

人気の考古学者山中のおっちゃん

パリ在住の同期の留学生とは、折にふれ連絡をとり、情報交換していました。

同期の中でも、独身の考古学者山中一郎くんは、家族の一員のようなものでした。

彼は、いつも無精髭を生やし、風貌は古代人のようですが、大変ソフトな物言いで、我が家の子どもたちから「山中のおっちゃん」と慕われていました。

週に1回はやって来て、子どもと遊んでくれた後、腹いっぱい食べて帰っていきます。彼が来るとわかると、道子は大量の食材を買いに出かけていました。

彼は誰とでもすぐに親しくなり、大変話好きな男で、他の留学生の消息などもよく知っており、話題も豊富した。私の自宅だけでなく、ラボにも突然現れます。

スタッフとも親しくなり、私が不在でも、実験助手のマリアンジュと長時間話し込んで帰っていきました。(私の帰国後も、再三ラボを訪れていたそうです。)

当時、日本のテレビにはよくエジプト考古学者吉村博士がブラウン管に登場していましたが、彼の専門はもっと古い時代だそうで、エジプト時代は考古学のうちに入らないとよく話していました。

(彼は帰国後も、時々我が家を訪ねて来てくれ、夕食を共にしました。私が接する多く人が医療関係者で、話題も限られていた中で、彼のような自由人、話題豊富な考古学者の話はいつも新鮮なものでした。

1995年に母校京都大学の考古学講座教授となり、京都大学総合博物館館長を歴任、2013年に逝去されました。)

大使館からの要請

パリでの生活に慣れた頃、パリの日本大使館の方からラボに電話が入りました。何かと思ったら、アラブに向かう途中の政府の要人が体調を崩されたので、ホテルの部屋まで往診を依頼されたのです。

私は小児科医なのでとお断りしたのですが、強く求められて出かけたこともありました。

当時の日本では、専門分化がまだ進んでおらず、大学病院の救急外来でさえ、内科と小児科の区別がなく、小児科医が脳卒中の患者さんを度々診ていました。

ある日、息子が自転車で転び、頭部に外傷を負い、出血が止まらず、近くに住む留学生仲間の外科医加賀美さんのアパートに連れて行き、縫合してもらったこともありました。外科医の彼は、自宅に縫合セットを持っておられました。

商社マンの羨ましい生活ぶり

パリ勤務の商社マンのお子さんが発熱された時にも、よく往診を頼まれました。幸い入院を必要とするような子どもさんに出会わなくてよかったと、当時を振り返り、胸をなで下ろしています。

私だけでなく、同じ留学生仲間の医師たちはみんな、パリの安アパートに住んでいましたが、さすがに商社マンたちは、同世代でも、パリ16区の高級マンション、立派なシャンデリアのある部屋に住んでおられました。

フランス映画で見た世界がそこにはあり、羨ましそうに話しかけると、「今だけ。日本に帰ればただのサラリーマン生活。」と慰めともつかない言葉をかけられました。

フランス語は難しい

フランスでは、粒が長くてパサパサしている「長米(riz long)」が主流で、日本人の口に合う「丸米(riz rond)」はマイナーです。

道子は、「丸米」を買いたいのですが、いつも「長米」を渡され、挙げ句の果てには「牛乳(le lait)」パックを渡されます。小学校に通い始めていた息子が傍から一言言うと、店員が「ああ、分かった!」と、すぐに「丸米」を取り出してくれます。

日本人には、エル(l)とアール(r)を区別して発音するのは困難なようですが、日本人でも子どもはハッキリと区別できるようです。

帰国の途に

3人の子どもたちは、週に1回は、エアロメールの便箋に寄せ書きをし、日本にいる祖母に送っていました。帰国すると、母はエアロメールを大切に束にして保存していました。

今の時代なら、LINEで顔を見ながらいつでも、安価に話ができますが、当時の国際電話は大変高価で、特別な要件でもあれば別ですが使用することはほとんどありませんでした。50年前のゆったりとした時間の流れの中での生活が、懐かしく思い出されます。

二年目の半ばを過ぎた頃、INSERMからの給料も続くので、もう1年パリで研究を続けるようにとDr.Lardinoisからの誘いがあり、迷っているときに、折良く松尾保教授からのお声掛けがありました。

ラボでの研究生活は結構楽しかったのですが、ここで見聞きしている新生児病棟、集中治療室NICUでの臨床を、ぜひ自分の手でやってみたいとの思いが強く、8月末に帰国することにしました。 トップへ

7

第7話 フランスよもやま話

その1 フランス人はさぞかし数学が得意なのだろう!?

東京のフランス大使館での給費留学生試験当日、控え室で面接試験の順番待ちをしているとき、数学を専攻する受験生3人と偶々同じ部屋になりました。

彼らは、黙々と、黒板1面に数式を書き連ねていきました。

私には、彼らが何を意図して書いているのかさっぱり理解できませんでしたが、数式が彼らの言語かと思うと納得がいきます。

数多くの数学者を輩出してきた国

フランスといえば、デカルト、フェルマー、パスカルなど名の知れた数多くの数学者を輩出してきた国であり、数学のノーベル賞ともいわれるフィールズ賞受賞者数は、今日でもフランスはアメリカに次いで2番目に多い国です。

日本から、数学を学びにフランス留学を目指す人たちがいるのも理解できます。

「フランス人はさぞかし数学が得意なのだろう」、「フランスでは数学が文化として根付いているのだろう」との先入観をもって、私はパリに到着しました。

つり銭の計算が遅いフランス人

売店で買いものをするとき、店員の言うことを正確に聞き取れないことから、どうしても少し大きい目の紙幣で支払おうとします。

店員は、日本の店員に比べて、ゆっくりとしたペースでつり銭を計算し、日本とは違い、先ずは小銭から出し、段々と大きな紙幣を渡してくれます。

間違いなくお釣りをくれるのかと、いつも不安な気持ちで、つり銭を受け取っていました。

「Une minute」と「Cinq minutes」

「Une minute」、「Cinq minutes」は日常会話でしばしば用いられます。フランスで生活を始めた時には、単語の意味通りに、「Une minute」は1分、「Cinq minutes」は5分のことだと思い、待っていても相手はなかなか現れません。

しばらくしてわかったのは、これらの数字にはあまり意味がないことです。

「Une minute」と言えば10分、「Cinq minutes」と言えば1時間の見当でいれば、腹も立たなくなりました。

「Une minute」は、「ちょっと待ってくれ」、「Cinq minutes」は「しばらく待ってくれ」程度の意味のようです。

フランス語は20進法、60進法

フランス語の数の数え方はかなり複雑です。数字の苦手な方はつぎの部分は読み飛ばしてください。

フランス語では、20まではそれぞれ固有の呼び名があります。21から69までの間は、日本語と同じ10進法の数え方です。

しかし60からは、60+1、60+2、・・・60+9、60+10、60+11、・・・ 60+19と数えます。

さらに、80~99に至っては、20×4、20×4+1、・・・20×4+18、20×4+19と数えます。この範囲では、由緒ある20進法の名残です。

20進法と60進法の混在するこの複雑な数え方が、パリの店員の暗算速度の遅さに関係しているのではと考えています。

一方、フランスで偉大な数学者が生まれてきた背景として、優秀な頭脳を持ち合わせた数学者には、凡人にとっては複雑すぎるこの数え方が、幼少期の脳の鍛錬に役立っているのかもしれません。

絵画にしろ、音楽にしろ、芸術には数学的思考が結構あります。これがパリで芸術の華が開いた所以かもしれません。

60進法はメソポタミア文明にその起源を遡る

いまの世の中では10進法が主流ですが、1分=60秒、1時間=60分、1日=24時間(12×2)、1月は約30日(60/2)、1年=12月=365日(約30×12)のように、時の長さを捉える際に60やその子分ともいうべき12という数がしばしば使われます。

この60進法は、紀元前3,000年頃に栄華を迎えた世界4大文明の1つである古代メソポタミア文明にその起源を遡るそうです。

その2 ベル・エポック

ベル・エポック(Belle Époque)とは、フランス語で「良き時代」を意味しています。厳密な定義はないようで、主に19世紀末から第1次世界大戦勃発(1914年)までのパリが繁栄した華やかな時代を指しており、その文化を回顧して用いられる言葉です。

フランス革命から100年が過ぎて

19世紀中頃のフランスは普仏戦争に敗れ、1871年3月には、パリ市民が蜂起して成立させた世界最初の労働者政権パリ・コミューンが成立しました。

しかし、わずか2ヶ月で崩壊、その後の第3共和制も不安定な政治体制が続きました。

19世紀末には、フランスでも産業革命も進み、ボン・マルシェ百貨店などに象徴される都市の消費文化が栄えるようになり、1900年の第5回パリ万国博覧会はその象徴です。

アールヌーボーの歴史的背景

ポール・セザンヌやクロード・モネなどの印象派画家の活躍とともに、アール・ヌーヴォーの時代でもあったのです。

アールヌーボーとは、フランス語で「新しい芸術」を意味します。

「産業革命以降、粗悪になってしまった実用品等に再び芸術性を取り戻す」とのコンセプトのもとに波及したそうです。

その結果、従来の様式にとらわれない装飾を施したり、当時の新素材を利用したりした新しい芸術が生まれました。

建築分野はもちろん、工芸品や絵画などさまざまな分野に流行したのが特徴です。日本の浮世絵、葛飾北斎による富嶽36景なども大きな影響を与えたようです。

伝説の名女優サラ・ベルナールをモデルに、ベル・エポックの精神を表現したジュール・シェレ作のポスター(1894年)がその象徴としてよく知られています。

モンマルトルの丘の麓にあるピガール広場は、パリ随一の歓楽街です。フレンチカンカンで有名な”ムーラン・ルージュ”などが立ち並びんでいました。

私が住んでいた50年前のパリには、この界隈のいたるところにベル・エポックの香りが漂っていました。当時の私の小遣いでは、少し離れたところから眺めるのみでした。

その3 パリ生活で面食らったこと、困ったこと

郵便局での行列 文句をいうと余計に伸びる

売店でも、どこでも、いつもせかせかしている日本人と比べ、フランスでは仕事のペースが実にゆっくりとしています。いつも行列ができているのが、お金の出し入れの多い郵便局です。

待っている私がイライラし始めた時には、フランス人(多分、外国人?)もイライラし出し、窓口の局員(中年女性が多い)に、「もっと早くしろ!」と罵声を浴びせかけようものなら大変です。

しばらくは口論が続き、窓口業務は完全にストップします。急ぎでない人は、何事もないような顔で、黙って列を離れずにいます。

だが、終了の時間だけはキッチリと守ります。例え、行列が続いていようが、申し訳なさそうな顔をすることもなく、シャッターを降ろします。ここの動作は非常に迅速です。

大学食堂で羊の脳が

パリ大学に通い始めた頃には、昼食は数百人が入れそうな大きな学生食堂を利用していました。トレイを持って、好みの物を取る仕組みです。

前に並んでいた学生が、冷奴によく似た形をしたものを、トレイにとったので、私も無造作にとりました。座席に戻りよく見ると、何とそれは羊の脳の半分で、解剖の脳の標本と同じ形をしているではありませんか。

でも、折角お金を払ってとってきたものです。目を閉じて食べる決意をしました。日本でなら、醤油をかけて食べるのでしょうが、パリでは何をつけたのか?

オリーブオイルにでも浸して食べた気がします。まあ、豆腐に似た食感でしたが、二度と手にすることはありませんでした。

その後、牛の病気で、脳を介して人間にも感染するクロイツフェルト・ヤコブ病が、重大な脳障害の原因として社会問題となりました。

私が食したのは羊の脳で、牛の脳ではありませんでしたが、当時は少し心配しました。

この食材、普通のレストランで見かけることはなく、あまり一般的な食材ではなかったようです。

ウサギや鶏がぶら下げられている

フランスでは、日曜の朝にはどの町でも、市場が開かれ、大勢の買い物客で賑わいます。これらの商店の人たちは、普段はどこで何をしているのかといらぬ心配をしていました。

商店も多彩です。野菜、果物屋はもとより、肉屋、魚屋をはじめ、ありとあらゆる食材が並んでいます。衣類、家具などの日用品もあります。

一番驚かされるのは、ウサギやニワトリの足を紐で結わえたまま、ぶら下げられていることです。日本では考えられないことで、さすがに狩猟民族の血が流れているなという気がしました。

トロの刺身を味合う

真冬になると、冷凍マグロの塊が店頭に並ぶことがあります。程よい大きさのトロ部分を買って帰り、自宅で塊の表面部分を切り落とします。その中の部分をスライスすると、トロの刺身の出来上がりです。近くに住む日本人留学生に声をかけ、お刺身パーティーです。

当時のパリの冬は、気温がマイナスの日が多く、冷凍庫がなくても、窓の外に置いて置くだけで十分冷凍保存が可能でした。

自家製の数の子で正月を祝う

お正月おせち料理の定番である数の子は、日本では「黄色いダイヤ」、「海のダイヤ」とも呼ばれ、異常な価格高騰で、なかなか口にできなくなっていました。

お正月前のある日、同じ留学生仲間で食道楽の寺尾さんから、数の子の安価な調理法を伝授されました。

パリでは、ノルウエー産の数の子が極めて安価で市場に出されています。

部屋のスチームの上に拡げて、数日間置き、適度に乾燥させます。

あとは、日本でおせちを作るときの要領で、醤油、みりん、お酒などにつけて、美味しくいただきました。

2021.9.2. トップへ

若かりし頃のブラウン先生、雑誌Pediatricsより

若かりし頃のブラウン先生、雑誌Pediatricsより

パリ祭 Clamartの町で

パリ祭 Clamartの町で