トップ画面へ

第1話 「核黄疸」、「アンバウンド・ビリルビン」とは

第2話 高精度のUB測定法を発明

第3話 アローズ社生越義昌社長との出会い

第4話 UBアナライザーが世の認知を受けるために

第5話 聴性脳幹反応(ABR)が核黄疸の客観的指標に

第6話 いよいよ国際的な桧舞台に、初めての渡米

第7話 核黄疸シンポジウムへの参加が私の年中行事に

第8話 UBアナライザーが米国FDAで、国内でも認可される

第9話 日本で国際核黄疸シンポジウム

第10話 私のUB研究活動はひと段落

1

「核黄疸」、「アンバウンド・ビリルビン(UB)」は、私のライフワーク、生涯を通じての医学研究のテーマです。医学的な話ではなく、私の過ごしてきた研究生活の日々を振り返って、お話ししたいと思います。

第1話 「核黄疸」、「アンバウンド・ビリルビン」とは

「核黄疸」、「アンバウンド・ビリルビン」と言っても、小児科医以外のドクターには馴染みがないと思いますので、最初に少し赤ちゃんの黄疸と「核黄疸」・「アンバウンド・ビリルビン」について説明します。

ここでは、いろんな医学用語が出てきますが、適当に読み飛ばして下さい。

核黄疸:赤ちゃんの黄疸が脳性麻痺の原因に

赤ちゃんは生まれて2〜3日すると、全身の皮膚が黄ばんできますが、これを黄疸と言い、この黄色くなる元が胆汁色素、ビリルビンという物質です。

たいていの赤ちゃんは、1週間もしないうちに自然に消えますが、黄疸が強くなりすぎると、脳への障害を引き起こします。

このビリルビンによる脳への障害を、核黄疸と呼んでいます。核というのは、脳内で神経細胞が密集しているところ、脳神経核のことです。

ビリルビンで脳神経核が黄染されると、脳細胞が傷害され、死亡、脳性麻痺の原因となります。

私が小児科医となった1965年当時は、この核黄疸は新生児脳障害の3大原因のひとつに挙げられ、新生児学の大きな課題でした。

アンバウンド・ビリルビン(UB)とは

血液中のビリルビンは、大半がアルブミン蛋白に結合した状態で存在し、ビリルビンが脳内に移行することはありません。

新生児においては黄疸が強まり、血液中のアルブミン蛋白が少ないと、アルブミンに結合できないビリルビン、すなわち、アルブミン非結合型ビリルビンが増加した状態となり、ビリルビンが脳細胞内へ容易に移行し、毒性を発揮します。

このアルブミン非結合型ビリルビンのことを、アンバウンド・ビリルビン(Unbound Bilirubin、略してUB)と呼んでいます。

このごく微量の血液中に存在するUBの値を測定できれば、早期に交換輸血療法を行い、脳障害を予防できるのです。

私が、パリ大学で行なっていた研究は、この新生児の血液中のUB値を測定する研究で、当時として最先端技術であったセファデックス・カラムを用いての方法でした。

この方法は、基礎研究には有用なのですが、1回の測定に0.5 mLという新生児にとっては大量の血清を必要とするため、赤ちゃんにとっての負担が大きく、日常診療でルーチンに行うには不適でした。トップへ

2

第2話 高精度のUB測定法を発明

帰国の話がまとまった1972年の春に、デンマークから過酸化水素とペルオキシダーゼ酵素を用いた新しいUB測定法の論文が発表され、ボスのDr. Lardinoisが私に手渡してくれました。

読み終わるや、これはいけると直感的に思いましたが、もう帰国まで十分な時間がありません。

神戸に戻り、早々に原法通りに実験を開始したのですが、試薬の調整が難しく、なかなか精度の良い測定ができずに悩んでいました。

高精度のアンバウンド・ビリルビン(UB)測定法発明のきっかけ

当時、新生児病棟では、新生児の足底を針先で穿刺し、出てくる僅かな血液を、テステープという試験紙に吸わせて、新生児の血糖値を測っていました。

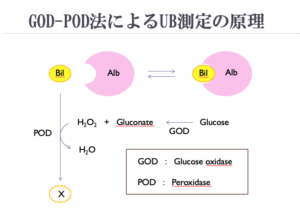

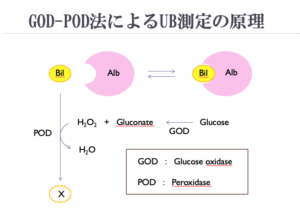

このテステープの原理は、ブドウ糖にブドウ糖酸化酵素を加えたときに発生する過酸化水素の産生量を、血糖値として測定していることに気づきました。

いろいろと試行錯誤しながら、加えるブドウ糖とブドウ糖酸化酵素の量を加減し、ビリルビンの分解速度を測定しました。

この反応は極めて高速で、1分以内に主な反応が終了するという厄介なものでした。

反応速度は、周囲の温度環境に大きく左右されることも分かりました。当時の研究室には、まだ空調設備がなく、冬季にはガスストーブで暖をとれますが、夏の間は室温が高すぎて実験できません。10月頃まで実験は夏休みです。

レコーダー付きの分光光度計は高価で、医学部の共同研究館にしかなく、昼間は利用者が多く、私自身も病棟業務がありましたので、実験はもっぱら夜間に行いました。

ストーブを燃やし続け、室温を摂氏25度にできるだけ保ちながらの実験です。

「GOD-PODによるアンバウンド・ビリルビン微量測定法」として論文発表

基礎実験は私が行い、臨床検体での実験は李容桂先生が担当し、ようやく納得のいくデータが得られ、「GOD-PODによるアンバウンド微量測定法」として1977年の臨床生化学雑誌CCAに投稿し、受理されました。

しかし、この測定法を臨床応用するには、自動化しないと再現性のある安定したデータを得ることができないと分かっていましたので、共同開発して貰える測定機器メーカーが見つかるまで、しばらく様子をみることにしました。

3

第3話 アローズ社生越義昌社長との出会い

いくつかの医療機器メーカーの方と話はするのですが、中々取り合ってもらえず、途方に暮れていたところへ、1980年のある日、同じ神戸大学の第1外科の広本秀治講師から、光学医療機器のベンチャー企業を立ち上げられた、大阪にあるアローズ社の生越義昌社長を紹介されました。

私の開発した測定法は、酵素反応に関する生化学知識がないと理解できない少し難解な原理に基づいており、これまでこの点をうまく理解してもらえなかったのですが、生越氏は私の話をすぐに理解し、大いなる関心を示してくれました。

私のCCAの論文とBrodersenらの原著論文を手渡して、検討して頂けることになりました。

あっという間にプロトタイプの測定器が

生越氏は、島津製作所の研究室で光学機器の開発に当たっておられたことから、私の話を一度聞いただけで、あっという間にプロトタイプの測定器を大学の研究室に持ち込んで来られました。

これまで大型の分光光度計で測定していたのが、小型で、しかも2波長同時測定可能な機器なのです。レコーダーにアウトプットすると、見事に酵素反応に伴う吸光度の変化が描出されていくのです。

まさに、私が求めていた機器そのものです。

何しろ、GOD-POD反応というのは、反応が極めて早く、30秒以内での測定が勝負です。

試薬を入れた後の攪拌操作が影響します。しかも、温度にも大きく依存しています。

検体量も25μLという微量での測定が求められます。

これらの問題をクリアするため、反応槽の温度を一定に保つための装置が取り付けられ、また反応槽に試薬を入れると自動的に攪拌される装置も取り付けられ、半年もしないうちに再現性の良いデータを得ることができるようになりました。

生越氏は、私と同年齢で、思い付けば直ぐに動くという性格的に相通ずるものがあったように思います。

私も彼のスピードに追いつかねばと、休日にはアローズ社のラボを訪れ、2人だけで1日中実験を繰り返していた当時を懐かしく思い出します。

人工黄疸血清や新生児黄疸血清での基礎実験

半自動化した測定装置は、UBアナライザーと名付けられました。この新しい測定機器を用いて、人工黄疸血清や新生児黄疸血清のUB測定を開始しました。

ペルーからの国費留学生で、大学院生のロベルト・シマブク君と一緒に基礎実験を繰り返し、納得のいくデータが得られました。

その成果を、国際雑誌に投稿を試みたのですが、それまで一度も国際学会で発表したこともなく、全く相手にされませんでした。ようやく神戸大学医学部紀要の英文誌Kobe J. Med. Sci. の1982年4月号に発表することができました。

UBアナライザーUA-1として製品化

アローズ社は、2年も経たないうちに、UBアナライザーUA-1として製品化し、神戸大学附属病院未熟児室と国立小児病院新生児科の内藤達男部長の元で、臨床試験を行い、1982年に厚生省から製造承認と製造業許可を得ました。トップへ

UBアナライザーUA-1

4

第4話 UBアナライザーが世の認知を受けるために

日本国内でUB測定を臨床検査として用いるには、厚生省の認可が必要です。何しろ、UB測定は世界で初めての試みですから、国内でいきなり申請しても却下されるのが目に見えていました。

この事業拡大には、欧米での市場開発・認可がまず必要だという考えを、私も生越氏も持っていました。

何事にも積極的な生越氏は、1982年にドイツのデュセルドルフで行われた医療機器展示会(MEDICA82)に出展しました。

この時に、本器が新生児黄疸研究者として世界的に高名なBallowitz教授の目に止まり、早速彼女の研究室で測定試験が実施され、高い評価を得ることができ、我々の大いなる自信となりました。

ニューヨーク州立大学でUBアナライザーの臨床試験

UBアナライザーが世界で注目されるようになった、一番の恩人はニューヨーク州立大学のAudrey K Brown教授です。

当時の米国では新生児黄疸に対する関心は高く、Brown教授らはヘマトフロロメトリー法を用いて遊離ビリルビン(UB)測定の研究を実施中でしたが、もうひとつ安定した結果が得られず、困っておられました。

そのBrown教授にUBアナライザーを1983年に紹介して下さったのが、岡山国立病院の山内逸郎先生です。

山内逸郎先生は、経皮ビリルビン測定器を開発され、すでに米国の小児科学会でも発表され、Brown教授とは大変親しくされておられました。

Audrey K Brown教授らが測定結果に高い評価を

早速、UBアナライザーがBrown教授のラボに持ち込まれ、臨床試験が行われ、高い評価を与えられました。当時留学中であった山内芳忠先生がUBアナライザーの臨床試験に立ち会ったと後に伺いました。

さらに、米国内での核黄疸研究の第一人者であるPennsylvania大学Louis Johnson教授の元でも臨床試験が行われ、同様の高い評価が得られ、あっという間にアメリカの黄疸研究者の間で、UBアナライザーが注目されるようになったのです。

国内でも多施設共同研究

国内でも、1982年10月から、UBアナライザーUA-1を用いて、「極小未熟児を対象としたUB測定の臨床的評価」の多施設共同研究を始めました。

神戸大学小児科関連施設だけでなく、国立小児病院内藤達男先生や淀川キリスト教病院船戸正久先生らにも参加していただき、1年3か月の間に192例の極小未熟児についてUB測定を行ないました。

その中には、死亡例43例が含まれ、剖検により6例で核黄疸を認めました。6例中5例は、血清総ビリルビン(TB)値が12.5 mg/dL未満という低い値でしたが、血清UB値は1.0 μg/dL以上という異常高値を示した児が3例も含まれていました。

この結果は、核黄疸の臨床的指標として、TB単独測定よりもUB測定がより有用であることを示唆するデータとして、日本小児科学会雑誌に掲載されました。トップへ

5

第5話 聴性脳幹反応(ABR)が核黄疸の客観的指標に

極小未熟児を対象としたUB測定の臨床的研究では、その有用性が認められたものの、核黄疸の臨床的評価そのものに主治医の主観的判断が入り、明白な客観性に欠けることから、なかなか海外の雑誌には受理されません。

1982年の夏のある日、「新生児高ビリルビン血症児で交換輸血をするとABRが改善」という論文を見つけました。

ABRとは、Auditory Brainstem Responses(聴性脳幹反応)の略で、いろんな周波数の音を新生児に聴かせて、その時の脳波の変化を観察し、異常を発見する検査法です。

早速、当時新生児脳波の研究をされていた和田博子先生にABR検査手技について指導を受けました。

当時はまだ、ABO血液型不適合やRhE不適合による高ビリルビン血症例が数多く入院しており、月に1〜2回は交換輸血療法を行なっていました。

交換輸血療法の前後でABR所見を比べてみると、どの症例も術後12時間でABRの異常所見が見事に改善しており、しかもその変化はTB値よりもUB値に、より関連していることが確認されました。

ABRがUB測定の臨床的有用性の決め手に

十分な手応えを掴んだところで、高槻病院で小児神経学を専門にしておられた根岸宏邦先生らの協力を得て、わずか半年足らずの間に、50例以上の正期産の新生児高ビリルビン血症例が集まり、黄疸の程度とABRの異常との関連性を調べることができました。

その結果は、予想通りに、ABRの異常は、血清TB値よりも血清UB値により強い関連性があることを証明できました。

今回の事実は、UBの有用性を証明上での大きな自信となりました。トップへ

6

第6話 いよいよ国際的な桧舞台に、初めての渡米

早速論文としてまとめるとともに、1984年春のアメリカ小児科学会での発表を目指して、準備にかかりました。

「Auditory Nerve and Brainstem Responses in Newborn infants with Hyperbilirubinemia」という演題名で、Audrey K Brown教授にスポンサーになって頂き応募したところ、なんとPlatform sessionでの発表に選ばれたのです。

私は、パリに2年半ほど留学していましたので、フランス語は話せたのですが、英会話はどうも苦手でした。英語でのプレゼンテーション力を高めようと、夏休みを利用して、2週間余り三宮にあるECC英会話教室の全日コースに通い、英会話の特訓を受けました。

(この年は、息子の大学受験年に当たり、家族旅行の予定もなかったので。)

スタンフォード大学で学会発表のリハーサル

未だ未だ、英語に対する不安がありましたので、少し早めの4月半ばに渡米し、先ずはスタンフォード大学のDavid Stevenson先生のところで、第1回目のリハーサルを行いました。

論文のロジックは簡明なもので、結論も極めてクリアでしたので、スライドだけで、その内容はよく理解されたようでした。しかし、いろんな質問を次々と浴びせかけられ、質問の意味がよく理解できず、立ち往生することがしばしばありました。

でも、Stevenson先生らは大変辛抱強く耳を傾け、私の意図を解し、発表原稿をより良い表現に直して下さいました。

幸い、アローズ社の現地代理人、天野満也氏がサンフランシスコ在住で、ご一緒していたので、私の理解不足のところをうまくフォローして頂き、大いに助かりました。

彼は、Brown教授とも度々会われており、アメリカにおけるUBアナライザーに関する状況を私に語ってくれました。

Brown教授と初めてお会いして

2日間のスタンフォード滞在の後、いよいよニューヨーク州立大学のBrown教授と初めてお会いすることになります。

アメリカ大陸を横断し、夕刻にケネディー空港に到着すると、何とBrown教授自らのお迎えで恐縮しました。

よく記憶していないですが、当日はマンハッタンのホテルに宿をとり、Brownファミリー10名近くの人たちと一緒に、ディナーをご馳走になりました。

メニューを見せられても、オーダーの仕方もわからず、肯いてばかりいると、びっくりするような大きなステーキが出てきました。

何とか、平らげたのですが、最後に出てきたお皿いっぱいに盛られたアイスクリームには閉口しました。驚いたのは、皆さんがそのアイスクリームを平気で食べてしまわれたことです。

アメリカ人は食事中に実によく喋ります。しかも、話題が次々と飛び、ジョークが多いので、全くついていけません。私には皆さんゆっくり話しては下さいますが、話題のテーマか何かわからないと、推測するにも本当に疲れます。

でも、パリでの経験から、仕事以外の場で、相手の言うことがよく理解できない時には適当に頷いておくという習慣が、ここでも大いに役立った気がします。

大学のドミトリーで1週間過ごす

Brown先生は朝が早く、いつも7時には大学に入られます。翌朝、ホテルまで彼女の出迎えを受け、大学の研究室に案内されました。

ニューヨーク州立大学のDownstate Medical Centerは、ブルックリンにあります。

早速、私が宿泊する予定の大学構内にあるドミトリーに案内されました。まず驚かされたのは、カウンターにいる黒人女性が、Brown先生の指に輝く宝石を見て、「こんなものをつけていると、この界隈では指を切り落とされますよ!」と警告されたのです。

私にも、大学構内からは一歩も外に出ないようにと注意されました。幸い、案内された部屋は結構広く、快適そうなベッドが置かれていました。

ここでの生活が1週間続くことになります。大学構内には、レストランや売店があり、特に生活に不自由はありませんでした。

Brown先生は、アメリカ小児科学会の事務総長という要職にあり、オフィスに入ると、ほとんで電話が鳴り止まないという多忙な先生でした。

私は、研究室のスタッフにUBアナライザーについて詳しく説明し、実際の測定手技やコツを伝授しました。ヘマトフロロメトリー測定器も見せてもらいましたが、もうほとんど使われていないようでした。

この研究室には先月まで、山内芳忠先生が居られたとのことで、スタッフの皆さんが同じ日本人の私にも大変フレンドリーに付き合って下さいました。

ニューヨーク州立大学でも学会前には予演会が

学会も近づいてきたある日、こちらでも日本同様にスタッフみんなが集まり、予演会が行われます。

私にも発表の機会が与えられました。スタンフォード大学でもリハーサルを行い、こちらでもBrown先生に発表内容を聞いて頂いており、落ち着いて話すことができました。

しかし、余り関連性のない分野のドクターからのとんでもない質問には閉口しました。

次々と壇上に立って、発表するのですが、普段の日常会話では流暢に、早口の英語で喋っているラテン系の外国人が、いざ学会発表となると辿々しい英語でしか話せないのには驚かされました。

と同時に、私の英語発表も満更ではないという自信につながりました。

コロンビア大学のStanley James教授の前で講演

Downstateでの生活に少しは慣れたある日、Brown教授から突然、明朝6時にコロンビア大学のStanley James教授のところでUBの話をするようにと言われました。

Stanley James教授は新生児学の分野では神様のような存在で、日本にいる時からお名前をよく存じ上げていましたので、まさかという思いで、大変な興奮を覚えました。

学会発表用に厳選したスライドだけでなく、オプションのスライドも持参していたので、明日の発表方法をどうしようかと迷い始めるとほとんど眠れない夜となりました。

朝6時にはJames教授ご自身が車で迎えにきて下さり、コロンビア大学へと案内されました。

ここでのプレゼンテーションは、学会本番に次いで緊張した発表となりましたが、この経験も、自分のプレゼンテーションに対する自信となりました。

いよいよアメリカ小児科学会の壇上に

アメリカ小児科学会には、米国内だけでなく、米国外からも多数の小児科医や小児科学研究者が、1万人以上参加します。会場は、ワシントンDCのコンベンションセンターとういう広大な建物です。

私のプレゼンテーションは、第1日目の午前の最後のセッションで、発表会場は2千人以上が入れる一番大きなメイン会場です。

当時の日本の学会では、黄疸のセッションにはせいぜい100人程度の小さな会場であるのに比べ、アメリカ小児科学会ではこの広い会場がぎっしりと人で埋め尽くされています。

私は、会場の扉を開けるなり、圧倒されました。

私の発表順が回ってきました。壇上に上がり、演壇の前に立つと座長から紹介を受け、いよいよ発表です。

私は、壇上に立つとかえって肝が座るタイプで、できるだけゆっくりと、rとlの発音には気をつけてという、これまでの忠告を思い出しながら、15分間の原稿を落ち着いて読み上げることができました。

発表が終わるや否や、10名以上の質問者が会場のマイクの前に立ち並びます。その中には、度々来日されており、パリでもお会いしたことのあるLeo Stern博士がおられ、びっくりしました。

日本国内の国際学会とは異なり、質問者は皆早口で話されます。私は、2〜3割のキーワードから、質問内容を類推して、準備していた回答をすると相手も納得してくれたのですが、中には全く頓珍漢な回答もあったようで、座長の先生がうまく取り成して下さいました。

予定の時間がオーバーし、座長から降段を促された時には、一気に緊張感から解放された気分でした。

降段すると、まずBrown先生が歩み寄って来られ、良かったとハグして下さいました。その後も、続々といろんなドクターから称賛の握手を求められました。トップへ

7

第7話 核黄疸シンポジウムへの参加が私の年中行事に

1984年から、アメリカ小児科学会(APS)のサテライト・シンポジウムとして、核黄疸シンポジウム(Kernicterus Symposium)が、Brown先生を中心に、米国における黄疸研究の第1人者であるブラウン大学のCashore博士、スタンフォード大学Stevenson博士が加わり、開催されることになりました。

世界中の多くの黄疸研究者と知己になる

私にとって、今回が初めての学会参加ですが、Brown先生が紹介して下さっていたお陰で、多くの世界中の黄疸研究者と知己になりました。

最初に訪問したスタンフォード大学のStevenson博士や Vreman博士をはじめとするスタッフとは特に親しくなっており、仲間のような気分で、会場の一番前列に陣取って並んで座っていました。

中でも、Vreman博士は彼自身がオランダからの移民で、言葉に不自由を感じた経験もあったことから、私には大変わかりやすい英語で話しかけてくれましたので、私はいつも彼の隣の席に腰掛けていました。

帰国するや否や、アメリカ小児科学会での発表内容の論文化を図り、Audrey K Brown教授にスポンサーをお願いし、米国小児科学会雑誌「Pediatrics」に投稿しました。ほとんど修正することなく受理され、翌年1985年4月号に掲載されました。

全く夢のような話です。

米国で、核黄疸が問題になっているのは?

日本では、1970年代後半から80年代初めにかけて、新生児医療水準は飛躍的に向上し、産科病院でのビリルビン測定や光線療法の普及、啓発活動を通じて、また交換輸血療法の普及により、成熟新生児の重症黄疸、ビリルビン脳症、核黄疸は激減していました。

ところが、米国においては一旦消えていた成熟新生児の核黄疸発症例が各地から報告されはじめており、Brown先生らは心を痛めておられました。

どうやら、核黄疸発症の増加の一番の理由は、米国の産科医療制度にあるようで、出産後24時間で退院するという、いわゆる早期退院がその原因のようでした。

幸い日本の産科施設では、まだこの早期退院を取り入れていなかったので、このような問題は全くありませんでした。

アメリカ小児科学会の重鎮であるBrown先生は、核黄疸発症例増加を警告するために、このKernicterus Symposiumを企画され、産科医、小児科医への啓発とともに、早期退院に当たっての黄疸増強のリスク評価と退院後のフォローのあり方について熱心に語られました。

UB測定が、この流れの中で、ひと役買うのではと期待しておられました。

アメリカ小児科学会への参加が私の年中行事に

アメリカ小児科学会は毎年、4月末から5月初めの、日本のゴールデンウイークにあたる時期に開催されるので、大学を離れて海外に行きやすいこともあって、毎年参加するようになりました。

核黄疸シンポジウムは、その後も毎年開催され、アローズ社がそのスポンサーになったこともあって、より身近な学会となりました。

1980年代のアメリカ小児科学会には、神戸大学以外の日本の大学からの出題は全くなく、学会で出会う日本人は、ほとんどが現地二世か日本からの留学生で、その数も限られていました。

私は、Brown先生の黄疸ファミリーのメンバーとして、世界中の黄疸研究者たちと、年に一度集えるのが何よりの楽しみとなりました。

学会は、東海岸、西海岸と交互に行われており、1985年の開催地は確かサンフランシスコであったように記憶しています。

毎年演題を出していましたので、上谷良行先生、高田晢先生や米谷昌彦先生らと余裕をもった旅行気分での渡米を繰り返していました。

ニューオリンズで行われた学会には、いつも道子を同伴して楽しく過ごさせていただきました。トップへ

8

第8話 UBアナライザーが米国FDAで、国内でも認可される

毎年のアメリカ小児科学会での核黄疸シンポジウムを通じて、UBアナライザーUA-1の臨床的有用性が米国内でも認識されるようになり、アローズ社は1988年に米国FDAからの販売許可を得ることになりました。

このことが、わが国内においても、UA-1への関心を高め、厚生省を動かすことになります。

厚生省の3年間の審査を終え、ようやく1992年にUA-1の専用試薬アンバウンドビリルビン測定試薬キット「UBテスト」が承認され、翌年2月にはUB測定が薬価に収載され、保険点数200点が生後2週まで適用されることになりました。

この間、日本大学馬場一雄教授をはじめ、仁志田教授や新生児医療関係者に多大なお世話になりました。

UBによる新しい新生児黄疸の治療基準づくり

神戸大学や関連病院では、独自のUBを利用した基準で黄疸治療を行なっていました。

UBアナライザーの普及とともに、UBを用いた新しい新生児黄疸の治療基準が、多くの新生児科医から当然のように求められました。

高槻病院の李容桂先生、淀川キリスト教病院の船戸正夫先生らとの共同研究で、1987年の1月から6月までの半年間に生まれた低出生体重児138例について、生後日数別にTB値、UB値と臨床症状発現率との関係をROCに描き、新生児黄疸の治療基準を策定し、米谷昌彦先生らとまとめ、日本小児科学会雑誌英文誌に投稿しました。

同時に、神戸大学小児科の未熟児新生児管理マニュアルにも光線療法・交換輸血療法の適応基準として掲載しました。

治療適応基準決定の難しさ

UB値の臨床的意義を述べるのは簡単ですが、治療法を選択する適応基準として一定の数値を公表すると、この数値だけが独り歩きするのではと恐れました。

どの臨床検査データについても言えることですが、1つの数値だけで、正常か異常かを断定できません。

基準値は、あくまで統計学的に妥当な数値であり、万人に当てはまるものではなく、治療方針は、臨床症状を中心に総合的に判断しなければいけないのですが、専門外の人ほど数字に拘りやすいという問題があります。

新生児黄疸は、治療法の選択を間違うと、核黄疸という重大な脳障害を引き起こし、助かっても脳性麻痺という後遺症に結びつきます。

とは言え、UB値を効果的に活用して頂くように、思い切って公表することにしました。

この基準は、神戸大学小児科基準として、数年前まで多くの新生児マニュアルに引用され、長きにわたり日本国内の多くのNICU施設で用いられていました。トップへ

9

第9話 日本で国際核黄疸シンポジウム

1993年3月に、UBの普及啓発を兼ねて、アローズ社がスポンサーとなり、UB研究会が大阪で発足しました。その時の出席者は、仁志田博司先生、河野寿夫先生、坂井昭彦先生、李容桂先生、船戸正久先生、上谷良行先生、山内芳忠先生、福田清一先生、そして私の9人でした。

その後、毎年1回、国内でのUBの適正理解と普及啓発のために、アローズ社の後援によるUB研究会が全国各地で開催されました。

第1回国際核黄疸シンポジウムで、左から、Cashore博士、Johnson博士、中村、Brown先生、生越社長、Bratlid博士

翌年の1994年4月には、第1回国際核黄疸シンポジウムと銘うち、外国人ゲストとしてBrown先生を筆頭に、Johnson博士、Cashore博士らに加えて、ノルウエーからBratlid博士が参加し、日本版「核黄疸シンポジウム」を開催することができました。

全国各地から多数の新生児科医の参加があり、UB測定の重要性を理解するための素晴らしい機会となりました。

1996年に改良型のUBアナライザーUA-2が発売

1996年に改良型のUBアナライザーUA-2が発売され、ベッドサイドでのUB測定が、多くのNICU施設でのルーチンに組み込まれるようになりました。

1998年には、岡山での日本未熟児新生児学会のサテライトとして、UB普及の恩人である山内逸郎先生の元で、Brown先生を再びお招きして第2回国際核黄疸シンポジウムを開催しました。

それまでから親交のあった山内、Brown両先生のお陰で、今日のUBアナライザーが陽の目を見たと言っても過言ではありません。このシンポジウムを終え、私は、これで何とか恩返しができたような満足感がありました。

10

第10話 私のUB研究活動はひと段落

1989年1月に、神戸大学小児科の教授に就任以来、年々教室運営や医学部運営などの仕事が増え、自らラボに入る時間が減っていました。

マネージメントをとるか、研究をとるかは、私個人の選択でしたが、大学の小児科教室には私よりも遥かに研究能力の優れた若い研究者がたくさんいましたので、私はマネージメントへの比重を大きくしました。

この選択には、阪神大震災の経験も大きく影響したと思います。

復興事業を通じて、いろんな業種の方々と接する機会が増え、小児科医として、単に子どもの身体的な疾患を診るだけでなく、子どもの心の問題や子どもを取り巻く社会的環境に、もっと積極的に参加すべきだという意識が、自分自身の中で強くなっていたように思います。

長年にわたり活用され続けているUB測定とその適応基準

UB測定が広く用いられるようになり、思いも掛けない疑問や問題点が生じてきました。自分一人では対応しきれず、困り果てていました。

大学では米谷昌彦先生がUB研究を続けてくれており、彼がその役割を担い、またUB研究会の事務局長として活躍されました。

幸いにも、国内ではUBを測定していた児で、核黄疸を発症した症例を耳にすることなく、UB測定とその適応基準が、その後も長年にわたり活用され続けているのは、UB試薬を今日まで安定的に提供し続けているアローズ社の不断の努力と、米谷昌彦先生をはじめとする日本の黄疸ファミリーの先生たちのサポートのお陰と、感謝の気持ちでいっぱいです。

Brown先生の訃報に接して

若かりし頃のブラウン先生、雑誌Pediatricsより

若かりし頃のブラウン先生、雑誌Pediatricsより

Aurdey K Brown教授が2001年9月14日、78歳でご逝去との訃報をDavid Stevenson教授から受け取りました。

当時、私は大学附属病院長をしており、海外に出向ける余裕はなく、弔電を差し上げました。翌年のアメリカ小児科学会においてAurdey K Brown教授追悼の核黄疸シンポジウムがあり、私も参加しました。

Brown教授の遺稿論文「Kernicterus: Past, Present, and Future」が、雑誌Pediatricsの2003年2月号に掲載されています。1996年には42例の核黄疸発生例をまとめて報告し、警告を発せられました。

ようやく2004年になって、アメリカ小児科学会から新しい黄疸管理のガイドラインが出され、啓発活動も進み、米国における成熟新生児の核黄疸発症数は減少していきました。

アメリカ小児科学会名誉会員に推薦される

2007年度のアメリカ小児科学会で、私が名誉会員(Honorary Member of the American Academy of Pediatrics)に推薦されました。

これは、2003年3月に大学を定年退官した後も、若いドクターと一緒に毎年欠かさず参加していたご褒美として、David Stevenson教授が推挙してくれたようです。

新しく名誉会員になると、学会期間中に新メンバーを集めた会長招宴パーティーがあり、胸に大きなリボンをつけて頂き、何だか誇らしくなりました。

学会のネームプレートもそれまで「GUEST」だったのが、「MEMBER」となり、自分がアメリカの小児科学会において一人前になった気分でした。

おわりに

UBによる治療適応基準を作成してから4半世紀が経ちました。

当時は、超低出生体重児の出生数は限られていましたが、昨今ではその数が増え、また生存退院例も増えました。その結果、これら超低出生体重児の核黄疸発症が新たな臨床課題となっています。

一旦、UB研究の第一線から離れていた私ですが、再び、若い研究者に混じり、研究を再開することになります。

この話は後ほど書かせて頂きます。

阪神淡路大震災に遭遇して

1995年1月17日午前5時47分、思いがけない大震災に見舞われ、6,400人以上の死者が出ました。私、家族、医局関係者には死者は出ませんでしたが、多くのスタッフが被害を受けました。

私個人としても、自宅が全壊し、自宅や大学においていた黄疸研究資料を始め、多くの資料を紛失してしまいました。

当時は、未整理のままに放置していた資料もたくさんあり、それらが全てなくなり、スッキリした気分で、1から出直せる良い機会と強がっていたのですが、26年経った今、この歳で昔を振り返ってみようとしても、震災前の記録・写真が何も残っておらず、寂しい気がします。

写真;震災当夜の附属病院周辺、諏訪山より撮影

トップへ

若かりし頃のブラウン先生、雑誌Pediatricsより

若かりし頃のブラウン先生、雑誌Pediatricsより