Discovering the Intriguing Abilities of Babies,

Nurturing Them to be Warm-hearted Children

Hajime Nakamura, M.D.

Index

Introduction

Chapter 1 The intriguing abilities of babies

Chapter 2 Human brain development as seen from cognitive and brain science

Chapter 3 Nurturing them to be warm-hearted children

Chapter 4 Toward a society “living together” with handicapped children

Chapter 5 In the age of AI, what happens to child rearing?

Afterword

Introduction

The advancement of brain science has given us the ability to observe the structures of the human brain in minute details, as well as their functions, such that we can now think about children’s psychomotor development by linking it to the development of their brains. This has resulted in the finding that the problems of delinquencies, crimes and suicides committed by pubescent children are related to how they spend the period from infancy to school age.

The most important in child rearing is to plant the ability of trust others people in a baby’s brain. The learning of a baby is mediated by an “emotion of enjoyment” that is brought to both a mother and her child through staring at one another, smiling, and imitating facial expressions. This evolves into a sense of trust in people, turning the child into a sensitive adult.

Today, the world is about to rush into the age of artificial intelligence (AI). The deep-learning functions of an AI are based on artificial neural networks constructed by mimicking the workings of a human brain. What has been learned or thought by the AI becomes etched as memories.

The development of early AIs proceeded by modeling the process of development in human babies; now, we have reached an era in which chess and Go masters are defeated by AIs. Sometimes, an AI will exhibit capabilities that are superior to the intelligence of an adult.

Before long, an era will probably come, in which AI robots will be asked to help raise children. If they are to help raise our children, we will have to foster the AI robots to become full of “care” and “warm-heartedness”, just like Astro Boy, the child robot depicted by the cartoonist Osamu Tezuka.

But before that, it seems even more important to re-evaluate whether the child rearing we humans are performing ourselves today is appropriate.

I am dedicating this book to Mr. Kenzo Kassai, whom I admire and for whose deep love and teachings of children I am grateful.

In preparing this book, I would like to express my heartfelt thanks to Mr. Takemasa Kawashima for helping with the English version of the manuscript, Ms. Emi Nagao for creating the figures, and Mr. Koichi Kanbara for the design.

February 2020

Hajime Nakamura, M.D.

Pediatrician, Professor Emeritus of Kobe University

Chapter 1. The intriguing abilities of babies

-

The fantastic learning abilities of children’s brain

Babies stare incessantly at what is happening in their surroundings. The fantastic learning abilities of babies appear to lie in this observing eye.

When babies encounter a scene that is different from what they normally see, they look as if they were mystified. When someone is behaving strangely, a baby will interpret that there may be something wrong in this person’s behavior.

Children are quite cautious towards a behavior that they have never experienced themselves; this is something that feels justified.

We humans are characterized by a longer childhood than any other animal species.

During this period, as they are always under the protection of adults, children only need to learn about their surrounding environment. The brain is constituted in such a way that what is learned during childhood becomes useful for the first time when children reach adulthood.

-

Child rearing begins with “eye-contact”

The basis of child rearing lies in “eye-contact”.

Here, “eye-contact “does not merely mean that a set of eyes meets another set of eyes.

By staring at each other or through a smile, an “emotion of enjoyment” is communicated back-and-forth between a mother and her child, which is why we call this “eye-contact”.

It is important to nurture children in such a manner that this native faculty as humans is not lost.

If a child is raised in such a manner as to share an action with other people through “eye-contact” from infancy, the child’s communication skills as a human being can increase, and warm interpersonal relationships could be built, even after becoming an adult.

-

A baby’s smile heals people’s mind

If you smile at a baby, even soon after birth, the baby’s facial expression will relax.

While childcare books describe that babies start smiling when they are one to two months old, the starting time is different depending on how surrounding adults are involved with the baby.

If a mother always faces her baby while smiling and talking, in response to the mother’s smile, the baby starts smiling early.

A baby will return the smile to anyone whose eyes meet the baby’s, not just to the parents.

A baby’s smile is the best form of compassion, which heals people’s mind.

-

Babies communicate by imitating facial expressions

A baby, even soon after birth, can imitate facial expressions of other people, sticking out the tongue or opening and closing the mouth, as if they were reflected in a mirror.

It is thought that, since a baby cannot survive from the time of birth without the help of a mother, the act of imitating facial expressions was natively given in order to draw the mother’s attention.

The communication between a mother and her child through facial expressions, such as staring at one another, smiling, and imitating facial expressions, brings an “emotion of enjoyment” to both the mother and her child.

-

The eyesight of babies develops rapidly until they are one year old

In the first month after birth, babies have discerning abilities in the dark that are largely indifferent from those of an adult’s eyes; however, in well-lit areas, they cannot clearly recognize a subject, and their interpretation appears to be based only on contours.

At three to four months after birth, the visual cortex in the cerebrum develops, such that they stare firmly at a facing person, and their facial expressions are also enriched.

At about nine months after birth, if a facing person’s gaze is turned toward a third party, a baby can track this gaze and superpose the baby’s own gaze in a “conjugate gaze”.

Further on, at beyond ten months after birth, “social referencing” becomes active, which is to glance at the facing person to seek confirmation, as in “I could do it!” or “It’s fine like this!”

A manner of interaction that is adapted to the developmental stage of the baby is important.

-

A conversation with a baby starts with “Baby talk”

A mom speaks to her baby using her own prosody, in which her voice rises in pitch and has inflections, regardless of whether it is done consciously or not.

This is called motherese, or “Baby talk”.

The mom realized naturally that, even soon after birth, a newborn could hear well, and knew what to do so that her baby responds well.

Children who grow up while listening often to songs appear to memorize words early on. Speaking by using inflections is effective for memorization into the baby’s brain.

There is no need to hold back just because you are tone-deaf. Speak slowly to your baby with ample inflections.

-

The bond between a mother and a child comes from the pheromones in breast milk

Babies can distinguish whether the smell of breast milk is that from their own respective mothers, or that from another person.

The human body odor is related to a difference in “pheromones”. Babies appear to distinguish the smell of breast milk between that from their respective mothers and that from another person, based on the differences in terms of pheromones in the breast milk.

The smell of breast milk is said to be helpful in relieving stress in newborns.

There is a scientific paper reporting that, when sampling blood from newborns, there was less stress when the babies smelled their respective mother’s breast milk than when they smelled another person’s breast milk.

While the sense of smell is the most primitive function among the five senses, the most effective at healing is the sense of smell.

-

The smell of the amniotic fluid is similar to that of breast milk

Immediately after birth, a baby will attempt to climb the mother’s body to suck on her nipple.

This is because the breast milk has a smell that is shared with the amniotic fluid.

In addition to the amniotic fluid and breast milk, sweat, saliva and secretions from sebaceous glands, which are related to body odors, have a healing effect, and help in relieving stress.

In response to vanillin, which is the main ingredient of the vanilla aroma used in ice creams, babies exhibit similar responses to those shown in response to the amniotic fluid. Perhaps, vanilla ice cream is loved, not only by children, but also by adults, because it reminds them of the mother, and heals their mind.

The smell is important for maintaining human relationships.

-

Oxytocin increases the ability to trust others

“Trust” is indispensable for establishing a smooth human relationship.

Recently, a scientific paper has been released, describing that the ingestion of oxytocin, a type of hormone, greatly improved the ability of an individual to trust other people.

Oxytocin has been known for a very long time to have uterotonic action in mothers after giving birth.

An increase of oxytocin in the maternal body after giving birth is also involved in forming an attachment between a mother and her child.

What a baby should acquire in the first year after birth is the “fundamental ability to trust people”. If a child manages to attain this fundamental sense of trust, the child will continue to develop steadily thereafter.

-

People have an inherent ability to empathize

The ability to feel other people’s joy and pain as if they were one’s own, that is, empathy, is an ability that people possess inherently.

If someone is crying, a newborn will follow and cry, and when hearing a good mood in a voice or laughter, the baby will look happy.

A two-year-old child can even comfort a discouraged friend or parent.

Children respond very sensitively to inhumane actions and unjust behaviors.

Even middle and high school students who turn to bullying and delinquency have the ability to empathize engraved in the back of their brains.

-

The soul of the three-year-old lasts till one hundred

There is an ancient proverb in Japan that says “the soul of the three-year-old lasts till one hundred”, meaning that the child-rearing environment until three years of age has a tremendous influence on the mental development of the child.

Such an expression is not unique to Japan, and similar proverbs exist everywhere around the world.

In English-speaking countries, “what is learned in the cradle is carried to the grave”.

In Jordan, an Islamic state, a saying in Arabic has it that “what is learned in youth is carved in stone”.

In China, “when you look at a three-year-old, you see how the child will turn out when old”.

Regardless of language, religion, and culture, the importance of the child-rearing environment until three years of age is an awareness that is shared worldwide.

Chapter 2. Human brain development as seen from cognitive brain science

-

The weight of the Human brain and the development of neural networks

The weight of the human brain is about 400 g at birth, doubles in six months thereafter, and nearly triples at the age of three and later. It takes until after 20 years of age to become complete, weighing around 1,300 g.

The human brain exerts various functions through neural networks, in which neurons (brain nerve cells) are connected to one another through projections.

Using a device called MRI, we can observe a child’s brain and learn about the extent of development of its neural networks.

The change in the brain weight matches approximately the development of the neural networks, and this change is greatest between about six moths to about three years after birth.

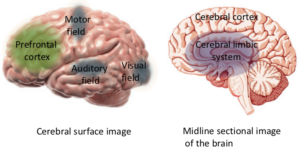

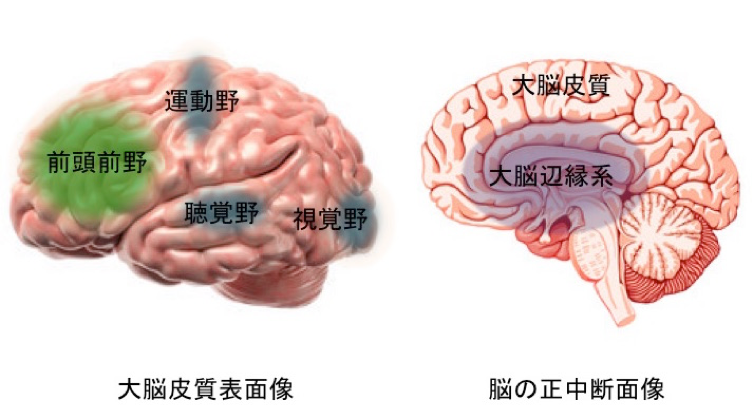

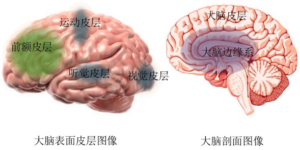

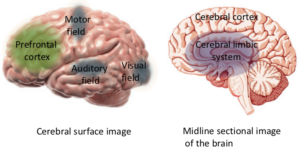

Figure 1. Cerebral surface image (left) and middle section image (right) of the human brain

Figure 1. Cerebral surface image (left) and middle section image (right) of the human brain

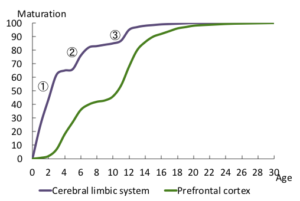

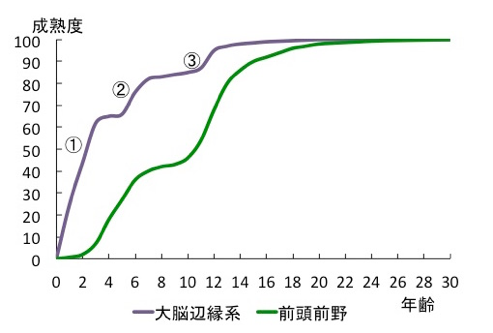

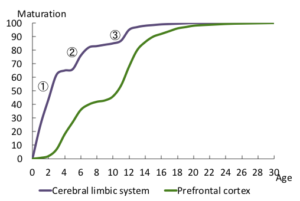

Figure 2. Human brain development, cerebral limbic system vs. prefrontal cortex

-

The development of the brain reflects evolution

The cerebral cortex of humans has a layer of gray matter where nerve cells are present, and a layer of cerebral white matter where nervous fibers are gathered; in addition, a region called the cerebral limbic system exists deeper inside the cerebrum.

The cerebral limbic system is involved in the manifestation of emotions, motivation, memory and autonomic nervous activities: it is the center of life-support and instinctive behaviors.

The cerebral limbic system is one of the most ancient parts of the brain in evolutionary terms, which begins to develop early in the human brain. At puberty, it matures straight away under the strong influences from hormones.

This development of cerebral limbic system, which matures relatively early, is drawing a lot of attention given its relationship to the sensitivity and the mental development of a child in infancy, but there is still much to be learned.

-

The development of the cerebral cortex differs from area to area

In the cerebral cortex, the layer of gray matter in the primary sensory and motor area for sensing and responding to light, sound, smell, taste, and feel, develops most quickly, and is almost complete during infancy.

The area called the prefrontal cortex exists in the anterior part of the cerebral cortex, which is responsible for thinking, such as concentration, planning, and analysis, that is, higher order brain functions. This prefrontal cortex has an inhibitory action against impulsive human behaviors.

While the prefrontal cortex begins to function at the ages of four to five, it matures only past twenty years of age.

Why are teens prone to behaving dangerously? The mismatch between the maturation period of the limbic system, which causes a teen that has reached adolescence to behave emotionally, and the maturation period of the prefrontal cortex, which causes restrained actions to be taken, may be interpreted as being the cause.

-

The brain of an infant has plasticity

If a human neuron remains unused until the age of about three, it is removed to reduce waste in a process called “pruning”, so that frameworks are formed efficiently in the brain.

It was considered that inadequate nursing in infancy left tremendous damages to lifelong physical and mental development, which were irreparable later. However, research data that would overturn such a conventional idea were released.

An important delay in development was observed in two- to three-year-old infants who spent time in an extremely horrible environment of a Romanian orphanage in the period of Ceausescu’s regime. However, when they were moved to a British nursery and patiently educated, the children could gradually regain a normal development.

While there certainly is a critical period for child development, that is, a period most suitable for development, there is absolutely no reason to give up even if this period is over.

For the brain of an infant has plasticity.

-

The development of emotions requires the five senses.

The development of the five senses, namely, sight, hearing, touch, smell, and taste, is essential for the development of emotions.

The critical period to acquire these is in early childhood.

Early education is not about achieving early what can be done even after reaching adulthood: it is about what can only be acquired in infancy, and the most important is to cultivate the five senses.

Languages that have been learned by the age of three can be spoken fluently, but this will become difficult after that period. In this regard, absolute pitch identification is said to be similar.

-

The sensitive mind dwells in the limbic system

While cognitive abilities such as arithmetic, literacy, and knowledge can be taught, there are no textbooks for non-cognitive abilities, such as emotion and sensibility.

It is the people surrounding the child, who cultivate sensitivity in the mind of the child.

Words and attitudes from family members, and from friends and teachers at the nursery school, are baked as sensibilities in the limbic system deep inside the child’s brain.

We should “listen to”, “answer”, and “praise”, the questions asked by a child. In this way, the child will grow up to be a sensitive adult.

-

Cherish the wonderful learning ability of children

Recently, teens have been immensely successful in the worlds of games such as chess and Go, and sports.

The mothers of all these young people say with one voice that there was no coercion from the parents, and that, in their early childhood, the children had an interest of their own in these activities, and independently expressed their wish to practice them.

We believe that the experience of successes through their own efforts has stimulated the limbic system in the children’s brains, increased their motivation for learning as an emotion of enjoyment, and fostered their strength to persevere tenaciously (grit) and the flexibility that allows one to handle stress (resilience).

This is likely the result of both a development of the prefrontal cortex which begins to function for the first time at the ages of four to five, and a more effective utilization of the creative exploration abilities and the flexible learning abilities that have been nurtured by the child up to that point.

This was certainly helped by the parents who provided a suitable environment for the children to learn through their own experiences, and have been watching over them.

Chapter 3. Nurturing them to be warm-hearted children

-

Breastfeeding is wonderful

A baby held in the mother’s arms takes a mouthful of nipple and drinks the milk while staring at her face, or sometimes with slightly open eyes. This sight of happy-looking mother and child can induce happiness even in strangers around them.

You can actually feel that breastfeeding creates the bond between a mother and her child, which encompasses the mother’s love for her child, and the child’s sense of trust and security towards the mother.

Among the children that have been breast-fed until about three months after birth, the number of cases in which the breast-feeding is interrupted once the mother goes back to work is not small.

While the number of work places with a nursery room is on the rise recently, they are still very limited. Although breastfeeding during the day is difficult, lactating in the morning and in the evening will allow the supply of breast milk to continue.

Even if you must go to work, do not give up: continue to breastfeed.

-

“No!” is a banned word in child rearing

Even babies that do not yet understand language will retract their hands in a hurry upon hearing the prohibiting word “No!”

The babies are merely retracting their hands because they are simply afraid.

If people keep repeating “No!”, fear will be imprinted in the babies’ brain.

It is possible that, by the time these babies are grown up, they are adults who attempt to solve everything by force.

Before saying “No!”, take a breath.

-

Don’t say “it’s not OK because these are the rules”

While “laws and regulations must be complied with”, it is not true that “solely complying with the laws and regulations is sufficient”. If a mere compliance with the laws and regulations were to be promoted, confusion and inconsistencies will arise in a society.

A country that is governed by the rule of law while being incapable of autonomy without the laws is not an ideal human society.

In the upbringing of a child, stop restraining the child high-handedly by saying “it’s not OK because these are the rules”.

Instead of saying “it’s not OK because these are the rules” regarding an action, provide an explanation, as in “it’s not OK because it annoys other people”.

You must not educate a child while thinking that “solely complying with the laws and regulations is to be right”.

-

An angry mother is a scary mother; yet, she’s kind

Children wake up to their ego at about one-and-a-half years old, and heavily demand affection of the parents. If a child’s demand for the mother’s affection is excessive, the mother might be driven close to losing her patience, to the point of thinking “I don’t want this child anymore”.

In such a moment, the mother might use such words of rejection as “you’re not mommy’s child”.

After being extremely angry, hug your child more affectionately than usual.

Then, for the child, “mommy is scary when she’s angry, but mommy is kind. I love my mommy”.

A stronger resonance will arise between the hearts of the parent and the child.

-

When child rearing becomes a worry, send a tweet

When tired of child rearing, a socially skilled mother does not worry alone, and talks with her friends by phone or by e-mail, to calm her feelings.

A mother who is not so good at socializing may be worrying alone, without being able to solve a small worry of child rearing.

When you are tired of child rearing, muttering loudly by yourself is fine, and posting a few lines in Twitter is also fine.

In response to your tweet, advices may come from your followers, and from people experienced in child rearing.

If you have the time, share your experience with a novice mother in trouble, through a gentle tweet, as a follower.

-

Neglect and indifference hurt most

In Japan, where the birth rate is declining, suicide among young people is on the rise. This may be related to “child abuse” and “bullying”, which have been increasing steadily in recent years.

The number of consultation cases about child abuses brought into child guidance centers throughout Japan has exceeded 100,000, a 3-fold increase in the past 5 years. Of note among these are increases in psychological abuses and neglect.

What characterizes neglect and indifference, which leave no evidence, is that they are difficult for other people to notice. Repeated neglect and indifference are etched as injuries to the heart of a child, and their effects will carry on throughout the child’s life.

It is important for each adult to be more interested in and talk with the children around us.

-

Gently hold back the raised hand

Abuse against children is happening repeatedly all over Japan.

Recently, there have been more and more infants brought to our Emergency Clinic for Children due to a bruise to the head.

Among the bruises to the head of an infant are those caused by physical abuse. A “severe shaking” or a “hit”, even once, will cause serious brain damages.

Things do not go readily the way the parents intend, even with their own adorable child. When things did not go the way they intended, there was a build-up of stress, and the parents found themselves raising their hands unintentionally.

If someone were there to hold back that raised hand from behind, the matter could have been handled without becoming serious.

-

A child always praised is good at praising others

Probably no one becomes angry when praised by other people.

A person who is good at praising others will skillfully find something that another person is likely to be delighted by, and praise the other person.

If a child is continuously given goals that are difficult to achieve, there are less opportunities for the child to hear words of praise.

If you set a goal that children can reach with little effort, the children will hear the words of praise more often.

What give the child confidence are the positive feelings from the parents.

-

Do not force your two-year-old child to obey

After two years, children awaken to their ego and enter the first rebellious phase.

Parents approach their children believing it is for the benefit of their children’s health and development. However children cannot understand what the parents are thinking. It is past three years of age that children are capable of understanding their parents’ feelings.

If you try to force your child to obey during this first rebellious phase, you risk implanting a distrust of people in the child’s brain, which may lead to delinquency and violence when the child enters puberty.

The feelings of your child will shift while you are taking a deep breath.

For now, be satisfied with your child’s development.

-

Until when are people in a rebellious phase?

People are believed to undergo a rebellious phase twice.

The first time is around two to three years of age. The first rebellious phase is called “the terrible twos”.

The second time is around the ages of twelve to fifteen, which corresponds exactly to adolescence. The child rejects or ignores whatever a parent says, is strongly self-assertive, and will not apologize honestly even after doing something wrong.

Both phases are periods during which the body and the brain develop and grow rapidly. Children who have awakened to their ego struggle without knowing how to get in touch adequately with the parents and the people in their surroundings, and end up in a rebellious attitude.

We pediatricians tell the parents that “rebellion is a testimony of the growth of the child; watch over your child with room for rejoicing”. Alas, parents are quite hard to convince.

Chapter 4. Toward a society “living together” with handicapped children

-

What is a child with developmental disabilities like?

Children with developmental disabilities refers to children with a mental handicap to a mild degree, if at all, who have problems in their abilities to communicate with people. It is an umbrella term for disorders such as learning disability (LD), attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), and high-functioning pervasive developmental disorder. The cause is a congenital defect in the neurogenesis and the development of the brain.

Children with problems such as restlessness and strong fixation are difficult to understand, obviously for the people in their surroundings, but also for their parents. The children struggle with stricter parental discipline and stricter life-style guidance from the teachers, which are forced upon them.

However, in children with developmental disabilities, only a specific function is affected, and most of their functions are normal or more than normal.

Rather than just trying to fix the shortcomings of the children, it is important to figure out the fields in which the children excel, and extend these abilities.

-

The importance of living together with children who have developmental disabilities

The “Act on Support for Persons with Developmental Disabilities” has been implemented in April 2005 in Japan.

Its purpose is the precise framing and understanding of problematic developmental behaviors in children with developmental disabilities, to organize a living environment that surrounds the children.

When a handicapped child is brought up together with school children without disabilities, various stimuli encourage the development of handicapped child.

At the same time, children without disabilities learn since childhood about having a handicapped child nearby, and can be expected to grow up into adults with a mind that is considerate of handicapped people.

-

Adults with developmental disabilities have become a social problem

Developmental disabilities, which so far have been a problem only in children, have become a problem in adults today.

In the past, there were many workplaces where people could work by themselves, such that someone who is not good at communicating with others could work.

In the modern society, starting with the service industry, the proportion occupied by the tertiary sector of industry is high, which has been gradually limiting the places where they could work, affecting them enormously. It is predicted that this trend will be reinforced increasingly in the future.

Instead of turning the negative aspects of disabled people into problems, one should seek ways to utilize their strengths adequately.

From here on, instead of a management based on efficiency-dominated principles that pursue only profits, creating various workplaces adapted to the abilities of the workers is important.

-

The joy of living together with disabled people through sports

The 6th Japanese Disabled Persons Sports Competition was held in Kobe in October 2006, welcoming the Crown Prince.

There were the energetic activities by the players who had various disabilities, the work of the volunteers who supported them, and the enthusiastic encouragements from the crowd. This was an enormous, deeply moving ring, in which I participated as part of the audience.

At the sight of the people with various disabilities, such as motor dysfunction, mental handicap, and hearing disorder, competing lively with bright, worry-free smiles, the entire stadium was bursting with the joy of “living together”.

The opportunities to feel the joy of “living together” with disabled people should be increased, not only through sports, but also in daily life.

Then, we would be grateful for our own lives, share our hopes and dreams with our friends, and realize a compassionate society.

-

Children with disabilities exhibit a “spark of life” using their entire body

In the “Village of Happiness” of Kobe city, there is a living facility for children with severe mental and physical handicap named “Nikoniko House Medical Welfare Center”.

The “spark of life” exhibited by the smile or the entire body of the handicapped children bless the family members and the facility staff in their surroundings with tremendous hope and happiness of “living”.

Most people from the city probably know very little about the actual conditions in the facility for people with disabilities.

I would like to spread in the society the image of the users, their families, and staff, spending time together so cheerfully and lively.

Chapter 5. In the age of AI, what happens to child rearing?

-

The age of AI is here

Japan has started road-testing autonomous car driving by artificial intelligence (AI).

Starting with home appliances, people are surrounded with products that have on-board AI (internet of things, or IoT), which are being released one after another.

In the United States, cloud-based speech recognition services have already begun. When spoken to, a speech recognition service software for smartphones, which are already commercially available, will immediately give you directions or let you know the location of a material, etc.

When my granddaughter asked, “are you a robot?”, I was surprised that a reply came back from the smartphone in a slightly displeased voice: “I have a heart too!” It was almost an illusion that an actual person was answering.

-

Pet robots are extremely popular with children

In our pediatric outpatient clinic, there is a Japanese-made pet robot called “PARO”, which is covered with a white artificial fur and shaped to look like a seal.

PARO is very popular with children. In particular, if autistic children begin to play with PARO, they will not leave the place easily at all.

PARO moves the eyelids, neck, foreflippers, and hind flippers realistically like the actual animal, and also squeaks adorably. PARO reacts when you call its name.

PARO is intelligent, has feelings, and does not like rough treatments. Its personality changes according to how people interact with it. PARO also has the ability to learn the actions of its owner.

If PARO were to evolve further, it may work as an “emotional counselor” for those contemporary people who are not good at communicating with others.

-

The development of a baby’s brain serves as a model for the development of AI robots

We have reached an era in which Go masters are defeated by AIs. The abilities exerted by AIs outperform those enabled by a baby’s intelligence, and sometimes by an adult’s intelligence.

Human brain nerve cells are connected to each other by lines called synapses, which allows us to learn and think about various things. An AI is a set of artificial neural networks created by mimicking the human brain.

In humans, if neurons are not being used, they disappear through a phenomenon called “pruning”, whereas an AI’s neural networks will keep on accumulating. Humans are no match for AI robots which keep creating and accumulating new neural networks.

I remember nostalgically when, thirty years ago, robotics researchers used to come frequently to our nursery to observe the behavioral development of the babies.

-

The voice is important to get along with AI

A human voice can convey many types of information to another person.

With your eyes closed, listening to the other person’s voice is enough to learn about the person’s emotions, and even health condition.

The eyes also tell many things to the other person, but the voice reflects someone’s intention more richly and more accurately.

What you are hearing usually as your voice is a combination of both the vibrations of the air coming from your ears, and the vibrations in the nostrils and the throat mediated by bone conduction. Your own voice that you are hearing yourself is different from your voice that other people are hearing. This can be well understood by listening to a record of your own voice.

In order to get along with AIs, learning to speak with a voice that conveys your thoughts and feelings correctly to your listener will become important.

-

Let’s also give AI robots a warm heart

In the human society, bullying is happening somewhere everyday.

There is bullying not only among children but also in the adult world. Countries are incessantly in conflicts.

From a historical perspective, in a war, even the nicest person can become someone who commits unbelievably horrible acts.

Regarding this point, AIs must not imitate humans.

As depicted by Osamu Tezuka in Astro Boy, I wish for the AI robots to continue to have a warm heart.

-

The beginning of a new family life with the addition of AI

In the near future, once the sensor functions are improved for the five senses (sight, hearing, touch, smell, and taste), there is the possibility that AIs evolve to have the same intelligence as humans.

Then, the AIs might become members of the human society.

In order for the human beings and the AIs to get along, the humans and the AIs have to nurture the ability to communicate one another since childhood.

If a human child is not constantly kind to an AI, the AI may end up hating the human child and retaliate.

A child with developmental disabilities cannot interact well with people in the human society, but may do well if living together with an AI.

At school, a new class will start, to learn how to foster a friendship with an AI.

Let’s begin a new family life together with an AI.

Afterword

In May 2017, I was blessed with the opportunity to publish “The Baby’s Four Seasons”, followed by “Enjoying Child Rearing Even More” in December of the same year. Both were collections of essays related to child rearing, which I had been writing in series over more than a decade.

In the middle of editing the second book, “Enjoying Child Rearing Even More”, I received news of Mr. Kenzo Kassai’s passing. It occurred to me that many of the contents included in these essays were written continuations of the topics discussed at the Aprica Childcare Institute chaired by Mr. Kenzo Kassai.

Founded in 1970 by three people, namely, Dr. Jushichiro Naito, pediatrician, Mr. Osamu Tezuka, cartoonist, and Mr. Kenzo Kassai, has been expanding a “Movement to Nurture Warmheartedness”. Through child rearing, not only within Japan, but also internationally, exchanges have been taking place, in particular, active research exchanges with China regarding child rearing.

I have been added to the members of the institute since 1995, the year of the Great Hanshin Awaji Earthquake. Until then, I would constantly discuss about the problems of child rearing with my fellow pediatricians, but I had almost no opportunity to discuss the matters with people other than maternal and child health personnels. However, representatives from a variety of professions, such as business people, lawyers, and members of the press, were participants in this institute, and I was greatly impressed to see them tackling the problems of children seriously before my own eyes.

Not only activities within Japan, but also frequent international conferences have been held, such that the institute has become a place where the many like-minded people who support this movement gather from all over the world, particularly from China and the U.S.

In the beginning of the 21st Century, the U.S.-China-Japan International Academic Conference for Happiness of Babies took place three times on Awaji Island, Hyogo Prefecture. Many people participated, starting with Ms. Wu Beiqiu, who has been active in and outside China, Dr. Hu Qingli, M.D., and others, Dr. Louis Z. Cooper, Past President of the American Academy of Pediatrics, Dr. Robert J. Bigge, and others, from the U.S., and Dr. Noboru Kobayashi, pediatrician, Dr. Hiroshi Nishida, neonatologist, and Dr. Shoichi Sakamoto, obstetrician, from Japan.

I have been able to feel strongly that “to protect the children” is a desire shared by the entirety of humanity even if the countries, races, and cultures are different.

I would feel fortunate if could forward this desire through this book, even a little.

In preparing this book, I would like to express my heartfelt thanks to Prof. Satoshi Takada and Prof. Hisahide Nishio of Kobe University, for providing invaluable advice, Takuji Harada, Mr. Gu Zhenshen, and Ms. Keiko Kawasaki, of the Aprica Childcare Institute, for the supply of materials, Ms. Ayumi Tanidawa, of Hyogo Prefecture Preventive Medical Association, and Ms. Yoko Oka, of the Kobe Shimbun General Publication Center, for help in the publication process, and Ms. Yuko Kurokawa, President of ACBroadband Co., LTD.