2020.05.29 Friday

日本においては、COVID-19感染の爆発的広がりもなく、押さえ込みに成功したようです。

2月末から続けてきた「COVID-19を追って」も今回を最後とします。再拡大のないことを念じて、筆を置きます。

2月末から5月29日までの記事は http://covid19.hajime.boy.jp で閲覧できます。

2020.05.29 Friday

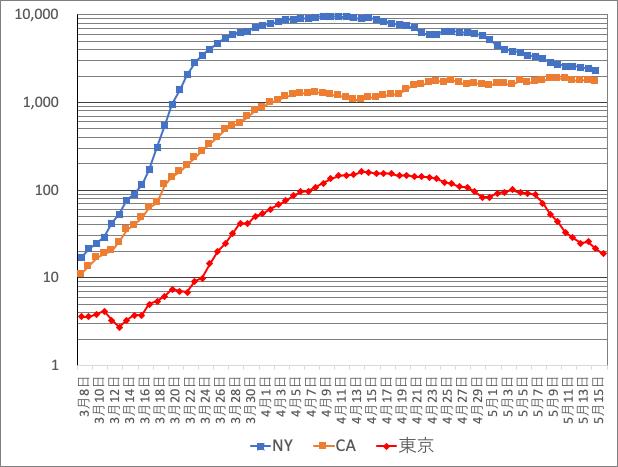

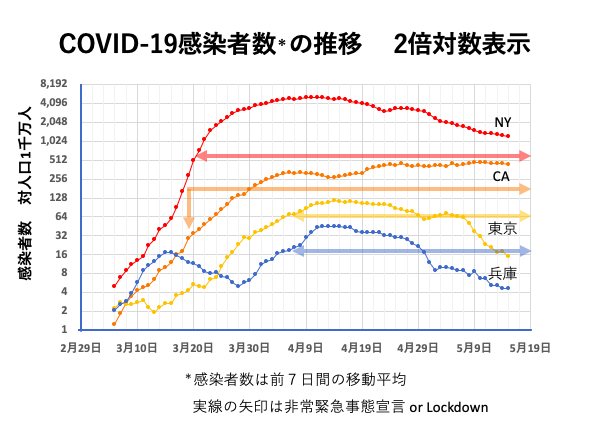

東京、NY、CA のCOVID-19感染者数推移の比較のまとめ

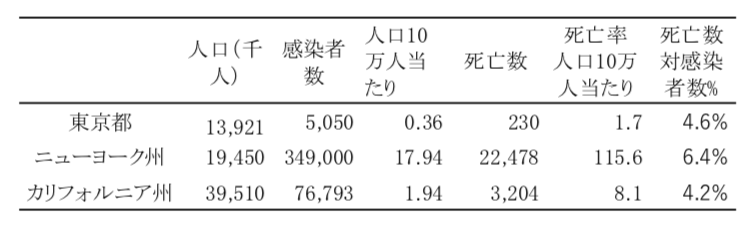

東京都では他の2州に比べて、感染者数、死亡者数ともに100分の1という極めて低い水準です。その背景には、1)NYに比べてCAおよび東京はまだ1日感染者数が100人未満の時に緊急事態宣言が出された。2)CAおよび東京では当初の感染者数の増加速度には大差がなかった。CAではその後の増加を抑えられなかった理由としては、日本人の規律を従順に遵守する国民性が、CAのような増加が持続する事態に至らなかったと考えられます。

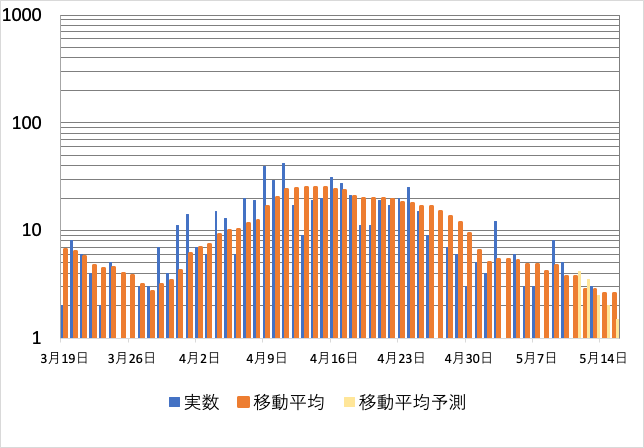

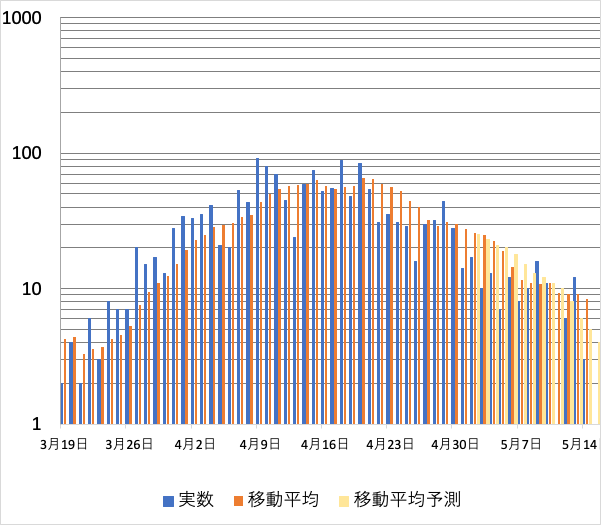

- 東京都、兵庫県、および米2州、ニューヨーク州(NY)とカリフォルニア州(CA)のCOVID-19感染者数の推移を比較した。日々の感染者数は変動が大きいので、前7日間の移動平均でプロットした(図1)。

- いずれの都市においても3月6日の時点では、感染者数は人口1千万人あたり10人以下であった。

- NYでは100人前後に達した3月16日頃より急峻な増加を示し、Doubling timeは2日未満であった。1日100人から1,000人に増加するのに7日未満であった。

- CAで倍増に要した最速日数は3日、東京都で4日と、NYに比べてなだらかな増加を示した。

- NY州の3月22日(ロックダウン開始日)の感染確認は1万5168件、死者114人であったが、5月6日(ロックダウンから46日後)の感染確認 32万6,659件、死者2万5,028人と増加、その後も増加が続いている。

日本における緊急事態宣言

2月27日 全国の小中高校に休校要請が出された。不要不急の外出自粛が求められた。

3月11日 WHOがパンデミックを表明した。

3月19日 政府専門家会議は オーバーシュートの恐れありと警鐘を鳴らした。関西では、大阪府と兵庫県の間の不要不急の往来自粛の呼びかけがなされた。

3月24日 東京五輪・パラリンピック、2021年夏までの開催延期決定。

3月25日 小池都知事が「感染爆発の重大局面」と緊急会見。

4月7日 緊急事態宣言が出され、外出自粛が要請された。5月21日に解除された。

NY州, CA州におけるLockdown宣言

NY州では3月22日にロックダウンが開始日された。感染者数は1万5168人、死者114人で、1日の新規感染者数は500人を超えており、医療崩壊が起こっていた。

5月6日(ロックダウンから46日後)の感染確認 32万6,659人、死者2万5,028人と増加、その後も増加が続いている。

CA州では3月19日にロックダウン開始。NY州に比べて、当初の増加速度は比較的穏やかであったが、ロックダウン開始1ヶ月後には一時減少傾向にあったが、その後再び増加に転じ、今でも増加している。

2020.05.25 Monday

2020.05.25 Monday