第1話 新生児学を専門に選んだキッカケ

第2話 新生児医療には大きな夢が

第3話 日進月歩の新生児医療

第4話 周産期医療の地域化が進む

第5話 新生児医療の移り変わり

1

第1話 新生児学を専門に選んだキッカケ

私が入局した神戸医科大学の小児科教室は、平田美穂教授が主宰されており、研究のメインテーマは乳児栄養学、その課題はヒトの母乳成分を分析して、人工乳の母乳化をいかに図るかでした。

小児科病棟には、1958年7月に全国第2番目の未熟児室がオープンし、新生児医療に熱心に取り組まれていました。

私の学位論文のテーマは、「乳児腸管内のビリルビン代謝」でしたが、合わせて行なっていた新生児黄疸の臨床研究が、私にとっての生涯のライフワークとなるとは思いもしませんでした。

日本の新生児学研究は、欧米に比べて歴史が浅い

日本における新生児学の研究者が集う主たる学会は、日本新生児成育医学会です。その前身は、日本未熟児新生児学会であり、さらに、その発祥を辿ると1958年4月の第1回未熟児懇談会になります。

その発起人のメンバーのお一人が恩師平田美穂教授で、東京の斎藤文男先生、大坪佑二先生、馬場一雄先生、大阪市大の高井俊夫先生と合わせて5人が発起人でした。

当初は、毎回温泉地で開催され、ドテラ姿で酒を酌み交わしながらの会であったようです(資料:日本未熟児新生児学会40回のあゆみより)。

「ドテラ会」という名が、その名残りとしてのちのちまで引き継がれ、学会の夜の懇親会には、ドテラ姿で参加するのが慣わしとなりました。

1970年代の新生児医療

1972年9月に神戸大学小児科にパリ留学から戻ると、未熟児室には、まだ新生児用の人工呼吸器はなく、未熟児の低血糖症の治療・予防法として輸液療法が開始されたところでした。

当時は、未熟児はもとより、小児病棟においても、人工呼吸器を装着することは死を意味する時代でした。

途方に暮れていたところ、1973年に麻酔科に岩井誠三教授が赴任され、新生児用人工呼吸器Baby birdを使用する機会に恵まれたのが、私にとって近代新生児医療のスタートラインです。

未熟児で呼吸障害をもつ児が生まれると、岩井教授自ら、気管内挿管用のチューブを携えて未熟児室に来られ、気管内挿管し、Baby birdに繋ぐと、あっという間に児の顔色が良くなるのを見せられて、われわれ小児科医は興奮したものでした。

麻酔科医に呼吸管理を学ぶ

我が国の新生児呼吸管理のパイオニアとして国立小児病院におられた岩井先生が、母校神戸大学の教授として戻ってこられたことにより、外国から新生児呼吸管理用の新しい機材が届くと、業者はそれらを一番に神戸に届けに来ました。

新生児の人工呼吸管理が自分たちの手で行えるようになったのは1973年が始まりで、それまで助けることのできなかった未熟児が、助かるようになったのです。

新しい医療機材の導入とともに、治療成績が上がっていくにつれ、多くの若い小児科医が新生児室に集まるようになりました。

酸素の中央配管設備はもとより、空気の中央配管もなく、未熟児室内には大きな酸素ボンベが何本も置かれ、大型の空気圧縮機が病棟に備え付けられていました。

当直医の仕事は、夜中の酸素ボンベの交換です。空気圧縮機は、長時間使用していると、タンクに水が溜まり、機能が低下するので、急遽Bag & Maskでの人工呼吸です。

六つ子が誕生、全国ニュースに

1976年1月、鹿児島で五つ子が誕生し、全員無事大きく育ち退院されたことが、明るい話題となりました。その9月に神戸で、6つ子が誕生し、全国ニュースとして大きく報道されました。実際は、うち1子が死産で、5つ子だったのですが、どの子も1,000g未満のいわゆる超未熟児です。

そのうち、620 gで生まれた女の子だけが元気に退院し、彼女は世界一の最小出生体重での生存例として話題になりました。

その後も元気に成人され、良き伴侶を得られ、大きな男の子を出産し、立派なお母さんになっておられます。

この経験は、我々新生児科医師にとって、大きな自信となりました。

この後に、本格的な新生児医療のブームがやってきます。

こども病院が新生児医療のメッカに

1970年に、須磨区の高倉台に兵庫県立こども病院が開設され、先輩の竹峰久雄先生が近代的なNICUを備えた新生児センター部長として赴任されました。

190 cmの長身の先生が、大きな手で最新の保育器の中にいる未熟児を優しく診ておられる姿は、微笑ましくも、羨ましくもありました。

こども病院の設備は、神戸大学の未熟児室に比べ、はるかに充実していました。臨床はこども病院で、研究は大学を中心にと役割分担し、お互いの人材交流も盛んに行われ、毎月1回の合同新生児カンファレンスを長年続けていました。

竹峰先生は、兵庫県全体の新生児医療ネットワークの基礎を築かれ、またその人徳から、日本全体の新生児医療ネットワークのリーダーとして活躍、われわれの良き兄貴分でした。お陰で、私自身は新生児学の研究面での仕事に専念させて頂くことができました。トップへ

第2話 新生児医療には大きな夢が

未熟児の持つ生命力の強さ

人では在胎40週で生まれるのが標準ですが、半世紀前には在胎28週以後に生まれた児しか助からなかったのが、今日では在胎22〜23週で生まれた児でも助かります。

在胎28週で生まれた児は出生体重が1,000g前後です。太ももは私の親指程度の太さです。在胎23週以前に生まれてくると、眼裂がまだ閉じたままで、いかにも胎児という感じです。

未熟児保育の4大原則

呼吸の確保、体温の保持、栄養の確保、感染防止が、未熟児保育の4大原則です。これは、何も未熟児保育に限らず、小児や成人のICU患者についても言えることです。

未熟児用の保育器は、この4つの問題をクリアーするために作られたものです。もっと昔は、柳行李の中に、湯たんぽを入れて育てていたそうです。

冬場の保育には、保温が特に大切で、産室で羊水に濡れたままにしておくと、あっという間に体温が下がります。一旦下がると、なかなか元に戻らず、致死的となります。

在胎34週頃までに出生した未熟児は、十分な吸啜力と嚥下力がないので経鼻的に胃内に栄養チューブを挿入します。それでも、栄養摂取できない児には、点滴による静脈栄養をしていました。

身体は小さくても、血管は結構太く見え、そこから留置針を刺し、上手く固定すると、長期にわたり持続が可能でした。

ドクター同士がお互いにそのスキルを競い合っていました。私が知る限り、李容桂先生の手技は、群を抜いての神業でした。

新生児、特に未熟児では、免疫能が未発達で、皮膚も薄く、非常に感染しやすい状態です。私たちは帽子、ガウンをまとい、厳重な手洗いをして保育器に手を差し入れ、ケアに当たっていました。

新生児医療は危機管理そのもの

新生児医療は、1つのミスが命取りになりかねない、危機管理そのものの臨床でした。

私たちは、医師と看護師とで絶えず最新の管理マニュアルを作成し、1つのミスが命取りにならないように、チーム医療として取り組んでいました。これが、未熟児を救命する最大の秘訣です。

あの小さな新生児・未熟児たちが、数々のリスクを乗り越え、無事退院し、幸せな大人になっていく、その最初のハードルをクリアするのを手助けできることが、私にとって新生児医療がもつ最大の魅力でした。

第3話 日進月歩の新生児医療

1970年当時の日本の新生児医療レベルは、欧米に比べて5〜10年の遅れがありました。

しかし、1975年頃から心拍呼吸モニター、新生児仕様の人工呼吸器、経皮酸素モニターをはじめとする各種ME機器が開発、導入され、新生児医療は積極的な救命医療へと大きく変貌しました。

1980年代に入ると、各種モニター、医療機器の改良が一段と飛躍的に進みました。

日本の新生児学研究が、相次いで国際的に評価される

1980年には、藤原哲郎教授がRDS治療に対して開発した人工肺サーファクタントの臨床的有効性を報告され、1988年に市販されるに及び、未熟児呼吸障害児の治療成績が飛躍的に向上しました。

氏は、1996年に臨床医学のノーベル賞とも言われるキングファイサル国際賞を受賞されました。

1988年には、私たちが開発したアンバウンド・ビリルビン測定機器UBアナライザーが市販され、さらに、山内逸郎先生・山内芳忠先生により開発された経皮黄疸測定器は、国際的に高く評価されました。

わが国の新生児死亡率は世界一の水準を達成

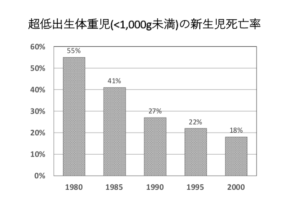

わが国の新生児死亡率は欧米レベルに達し、追い越し、1980年には世界一の水準を達成しました。

さらに5年後の1985年には、わが国の未熟児救命率は欧米の医療水準に追いつき、追い越しました。出生体重1,000g未満の超低出生体重児でもその半数近くが助かるようになったのです。

グラフは、日本小児科学会新生児委員会が5年ごとに行なっていた全国調査データに基づくものです。

最近はあまり話題にはなりませんが、当時は、乳児死亡率や新生児死亡率が、国・社会の文明度を測る尺度として用いられており、マスコミが新生児医療の進歩をしばしば取り上げてくれました。

社会保険で新生児集中治療室管理料が認められる

新生児救命率の向上とともに、小さな未熟児、超低出生体重児の出生数が年々増加の一途となり、全国的にNICUのベッド数不足が大きな問題となりました。

国は、1985年から、ある一定の施設基準を満たしている新生児集中治療室(NICU)には、社会保険で新生児集中治療室管理料の算定を認めるようになりました。

しかし、1986年1月現在で認可されていたのは、全国でたったの29か所、1989年には61か所、1990年には66か所に過ぎませんでした。

日本には大規模なNICU施設が少なく、医療機器は揃えられても、児3人に看護要員3人、常時1人の医師を必要とする大人のICUに準じた施設基準をクリアできるNICU施設は限られていました。

とは言え、これまでとは桁違いの保険点数に、ようやく新生児医療が我が国においても陽の目をみる時代がやってきたと、新生児屋仲間で歓喜したのを思い出します。

新生児科医としてのアイデンティティ

私が新生児医療に従事し始めた頃には、「新生児医療」いう言葉ではなく、「未熟児医療」と「未熟児室」という呼び名が、日本では一般的でした。

私が自己紹介で、「新生児科医です。」と言うと、相手は必ず「あっそうですか、産婦人科医ですか」という答えが返ってきました。いくら私の専門が小児科学であり、その中の新生児学分野であるといっても、世間では通じませんでした。

新生児医療、NICUという言葉が世間でも知られるようになりましたが、私たち小児科医が、胸を張って「新生児科医です。」と院内、院外で名乗れるようになったのは、さらに、後になってからです。

わが国の新生児医療レベル向上の原動力

わが国の新生児医療レベルが欧米の医療水準に追いつき、追い越した、その原動力は、1人でも多くの病める新生児を救うために、全国のNICUの医師が出身大学や地域の枠を越えて、お互いに助け合い、情報交換するネットワークにあったと言えます。

日本新生児学会の理事の世代交代が進み、小川雄之亮先生、多田裕先生、仁志田博司先生、私の4人が選ばれました。1番のミッションは「新生児学」・「新生児科」・「新生児科医」というアイデンティティ確立を目指すことでした。

全国の新生児科医の大きな期待を担い、強者揃いの産科側の理事4人と激論を戦わした日々が思い出されます。古参の産科医からは、私たち4人のことを「新生児の青年将校」と揶揄されていました。

未だに「新生児科」という診療科はない

私たち世代の新生児科医として、ただひとつ思い残すことがあります。

当時、周産期医療センター、中でもNICUは、大病院の花形になっていたのですが、医師法で標榜できる診療科として、「新生児科」が最後まで認められなかったことです。

国の審査会に何度か新標榜科として申請したのですが、受け入れてもらえませんでした。トップへ

第4話 周産期医療の地域化が進む

厚生省心身障害研究班が大きなエネルギーに

日本の新生児医療の発展には、小川次郎先生、馬場一雄先生、山内逸郎先生たちが、リーダーとして長らくの間、活躍しておられました。私自身は、まだ班会議のメンバーではなく、松尾保教授のカバン持ちとして後ろの列に座っていました。

私がメンバーの一員に加えて頂いたのは1983年からで、昭和大学奥山和男教授が主任研究者になられた時です。その後、埼玉医大小川雄之亮教授へと引き継がれました。

当時の班会議では、100名以上の日本の第一線の研究者が集い、呼吸、栄養、感染、黄疸などハイリスク新生児のケアに関する問題について討議し、我が国の新生児医療水準の向上に大変役立ったと思います。

私自身の研究においても、多いなる刺激を受けました。

さらに、新生児医療水準の向上のためには、「ハイリスク児の管理のための地域集約化」が不可欠であるという意識は高く、石塚祐吾先生らが中心となり、1976年度厚生省心身障害予防研究「新生児緊急医療システムに関する研究」(主任研究者小川次郎)報告書が出されています。

以後も、分担研究班で、この課題は毎年討議が繰り返されていました。

新生児搬送から母体搬送へ

我が国の新生児医療は、米国にならい小児病院の新生児科が中心で、ハイリスク新生児を新生児専用の救急車でNICUに運び込む、新生児搬送が行われていました。

1970年代の後半には、英語が堪能な小川雄之亮先生が引率される米国へのNICU見学ツアーが企画され、私と同期の姫路日赤病院新生児センター部長の梅澤芳弘先生が参加し、帰国報告をされた時、興奮のあまり、口角泡を飛ばしながら、話してくれたのが思い出されます。

その後、小さな未熟児、超低出生体重児の出生数は年々増加の1途で、その救命率の向上には、生まれてからの新生児搬送よりも、母体搬送の方が優れていることが、1985年頃からの研究班のデータで明らかになりました。

総合周産期医療センター構想を提言

本格的に、周産期の地域化の問題が独立した研究班として取り上げられたのは、1989年からです。

東邦大多田裕教授が班長となり、全国のNICUの新生児科医、産科医の協力を得て、産科ICUと新生児ICUを併設した周産期医療システムを構築するための基礎データの収集が行われました。

その成果として、人口100万の3次医療圏を周産期医療圏として設定し、その中心となる総合周産期母子医療センターの整備と、この中の2次医療圏ごとに地域周産期医療センターを整備するシステム化が必要であると提言しました。

この提言は、すぐに施策に反映されました。国は1996年より周産期医療整備事業を開始し、各都道府県に1カ所の総合周産期母子医療センターを国が指定し、国と都道府県が運営補助金を交付することになりました。

総合周産期母子医療センターは、新生児集中治療室として9床以上、母体・胎児集中治療室も9床以上もつことを条件にスタートしました。

その後、毎年、総合周産期母子医療センターおよび地域周産期医療センターの整備状況と問題点を浮き彫りにするのが研究班の役割となり、私が1998年度から2003年度までの6年間、その役を引き継ぎました。トップへ

第5話 新生児医療の移り変わり

新生児医療は、薬剤や手術で病気を治すだけでなく、その児が持つ生命力を最大限に発揮させ、健全な発達を支援することです。

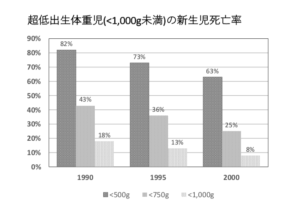

当初の頃は、児の生命予後で医療レベルを評価できたのですが、1990年代に入ると、超低出生体重児の救命率は著しく上昇し、生存退院する児が急速に増えました。

と同時に、退院後に被虐待やネグレクトで不幸な生活を余儀なくされる児の存在が明らかになり、退院後のケア、家族支援、さらには入院中からの家族支援への関心が高まっていきました。

研究班では超低出生体重児の神経学的予後調査

厚生省研究班では、これまでの超低出生体重児の生命予後だけでなく、神経学的予後についても全国調査を行うようになりました。

1990年度に出生した超低出生体重児の就学前健診を全国の新生児医療機関の協力を得て行い、6歳時における発達予後調査を548例について実施しました。

神戸大学周産母子センター 1989年当時

その結果、77%の児は正常発達でしたが、脳性麻痺児が13%、精神発達遅滞児が18%、これ以外にてんかん、視力障害、聴力障害のほか、広汎性発達障害や自閉的傾向、注意欠陥多動障害、愛情遮断症候群、被虐待児症候群などが一般頻度に比べて高くなっていました。

これらの問題は、医療だけでなく、保健・福祉・教育関係者と連携して対応していかなければ、解決しないものばかりです。

サーファクタントの多施設共同比較対照臨床試験に参加して

これは、10年ほど遡った1985年の話です。岩手医大の藤原哲郎教授が未熟児RDS治療用に開発された人工肺サーファクタント(PSF)の多施設共同比較対照試験の委員に指名されました。

神戸大学NICUにおいては、それまでに何回かPSFを使用した経験があり、この治療薬の素晴らしさを熟知していましたので、即座に承諾しました。

PSFは、未熟児の気管内にカテーテルで直接注入するもので、注入開始後まもなくから効能が現れ、経皮酸素モニターの数字がどんどん上っていきます。

あまり血中酸素濃度が上がりすぎ、酸素中毒による未熟児網膜症にならないかと心配するほどでした。

この臨床試験の対象のRDS児とは、生後肺の拡張が十分でないために、肺からの酸素の取り込みが悪く、チアノーゼを呈し、人工呼吸器を必要とする未熟児たちです。

封筒法による抽選で、ハズレに当たると、PSFではなく、生理的食塩水を注入するだけですから、酸素不足は改善せず、人工換気を一定期間続けねばなりません。

中には、病状が悪化していく症例もあり、ギリギリのところまで辛抱し、ドロップアウトするのを防がねばなりません。

これほど効果が明白にわかる薬剤で、比較対照試験を行うのは人道的に問題があるという声が出ないか心配しました。

藤原教授は、私がアメリカ小児科学会に出席していたのをご存知で、当時の米国での医学研究の趨勢として、二重盲検試験でないと科学的に立証されたことにならないという考えが主流であることを、私が体感していると判断され、あえて委員に選ばれたような気がします。

この試験を成功させるために、全国の新生児科医を説得する役を私に与えられたようです。

1985年に始まったこの研究は、想定していたよりも順調に進み、1年間で目標の100症例余りが集まり、その有効性が立証され、1988年には市販されました。

この比較臨床試験ほど、臨床医として辛い思いをした経験はありません。その後、世界的に臨床研究における倫理面への配慮が、年々厳しくなりました。

医療における情報開示とEBMの実践

1990年代後半になると、医療における情報開示とともに、Evidence Based Medicine (EBM、証拠に基づく医学) の実践が求められるようになりました。

EBMとは、個々の患者の診察について決定を下すために、最新で、最良の証拠 (Evidence) を、よく考えて、誰からも納得ができるようにうまく利用することです。

多くの臨床研究において、完璧なランダム化対照試験を行うには大きな困難を伴うことから、次第に一定の条件下で行われるようになりました。

従って、研究データの活用には、研究データの背景を十分に分析した上で、日常診療に応用できるかどうかを、科学的に判断する必要性が絶えずあります。

注意すべきなのは、統計学的に処理された臨床データは科学的に立証されたものかも知れませんが、その結果は確率に基づくものであって、個々人に必ず当てはまるとは限らないことです。

データ中心のEBMから患者中心のNBMへ

答えが数字で出せる量的なデータは、医療者には大変好都合ですが、実際に患者から発せられる疑問というのは数字で答え難いものがたくさんあります。

患者に対して数字で、情報を提供できたとしても、その的確な評価を伴わないと、むしろ患者を苦しませる結果となります。

こうした経緯から、英国を中心にNBM (Narrative Based Medicine) という概念が生まれてきました。NBMには、数字では表現できない多くの情報が言葉として変換されていなければなりません。

われわれ医師の役割は、「量的なデータ」を個々の患者の満足に応えられる情報に変換し、患者に上手く伝えることです。それには、NBMを学ばねばなりません。トップへ

2021.10.27